Recueil des célébrités de 21 à 30

- JF

- 2 juil. 2025

- 40 min de lecture

Dernière mise à jour : 5 janv.

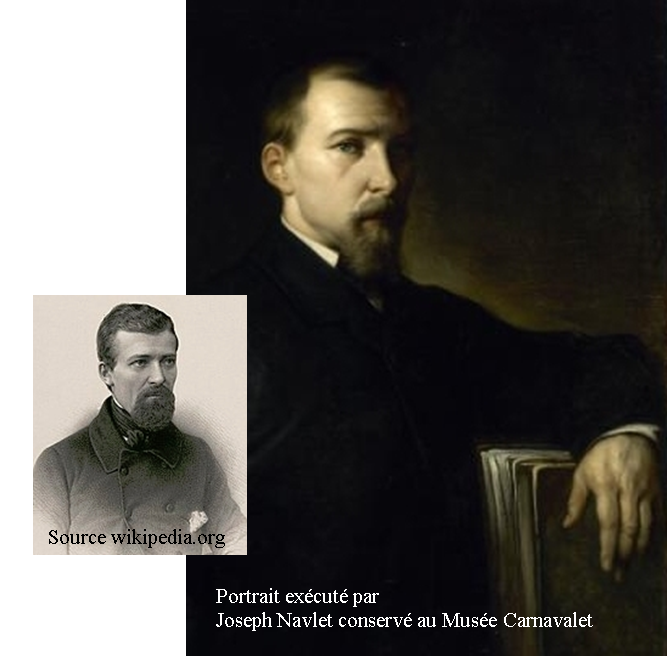

Augustin Fresnel est un ingénieur et physicien français.

Ses recherches révolutionneront l’optique et aboutiront à l’acceptation définitive de la théorie ondulatoire de la lumière

remplaçant la théorie balistique en vigueur depuis Newton

Cette théorie est la base de l’optique moderne et les formules dites de Fresnel sur la réfraction sont toujours utilisées.

Dans le domaine de l’optique appliquée, il est le père de la lentille à échelons qui accroit le pouvoir lumineux des phares.

De santé fragile, il décède de la tuberculose le 14 juillet 1827.

Emission d’un timbre par la poste française en 2019

Référence catalogue Yvert et Tellier n°5319

Le père d’Augustin-Jean Fresnel est architecte chargé de la rénovation du château de Broglie dans l’Eure et c’est dans cette ville qu’Augustin nait le 10 mai 1788, sa mère Augustine Mérimée étant également née dans la même ville.

Augustin a un frère ainé et deux frères cadets.

Comme ses frères, l’éducation d’Augustin Fresnel est assurée durant son enfance par ses parents, catholiques et même jansénistes aux convictions profondément royalistes.

Il restera donc toute sa vie catholique et royaliste.

A 12 ans, il entre à l'Ecole Centrale de Caen puis, à 16 ans, il intègre l'Ecole Polytechnique et, deux ans plus tard, il choisit l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées comme école d'application.

Il sort de l'École en 1809 avec le titre et l'emploi d'ingénieur ordinaire aspirant du Corps des Ponts et Chaussées.

Il restera toute sa vie dans cette administration.

La vie de Fresnel est entièrement consacrée à sa profession mais il consacre tous ses loisirs à ses recherches scientifiques et il consacre une part de ses revenus pour acheter les instruments souvent très délicats dont il a besoin pour ses recherches.

C’est en effet vers 1812 qu’envoyé à Nyons, dans la Drôme, sur le chantier de la route impériale qui devait relier l'Italie à l'Espagne, il manifeste son intérêt pour l'optique et plus particulièrement pour la théorie ondulatoire de la lumière qui, à son avis, expliquerait la constance de la vitesse de la lumière.

En mars 1815, Fresnel, en royaliste convaincu, perçoit le retour de Napoléon de l'île d'Elbe comme « une attaque contre la civilisation ».

Il quitte son poste et offre ses services à la résistance royale mais il n'est pas pris à cause de son apparence chétive.

Il est arrêté à Valence le 8 mai 1815.

Relâché, il est destitué pendant les Cent-jours tout en ayant l'autorisation de se rendre chez sa mère à Mathieu dans le Calvados avec la permission de passer par Paris.

Le 12 juillet, alors que Fresnel est sur le départ, François Arago, avec lequel il s’était lié d’amitié lors d’un diner en 1814, lui laisse une note dans laquelle il attire son attention sur la diffraction de la lumière en citant diverses publications qu’il serait utile de consulter.

Fresnel n'a pas accès à ces publications en dehors de Paris mais malgré ces difficultés, arrivé à Mathieu, durant ces loisirs forcés, il entreprend des expériences sur la diffraction et les interférences de la lumière.

Le 7 juillet 1815, Napoléon abdique définitivement et Fresnel, à 27 ans, est réintégré dans le Corps des Ponts et Chaussées puisqu'il a choisi le camp royaliste qui l'a finalement emporté.

A sa demande, on lui accorde une prolongation de son congé de deux mois pour finir son travail de recherche.

Le 23 septembre, il écrit à Arago « Je pense que j'ai trouvé l'explication et la loi des franges colorées que l'on remarque dans l'ombre des corps éclairés par un point lumineux. »

Cependant, doutant implicitement de la nouveauté de sa découverte, il envoie malgré tout le 15 octobre au secrétaire perpétuel de l’Institut, un manuscrit intitulé « Mémoire sur la diffraction de la lumière ».

Arago, qui a pris connaissance du Mémoire, lui écrit le 8 novembre en lui demandant d’effectuer quelques expériences complémentaire, ce qu’il fait avant de rejoindre Rennes d’où il écrit à Arago en lui adressant des corrections sur son Mémoire.

En fin d’année 1815, grâce aux démarches d’Arago auprès du directeur de l'École des Ponts, il peut venir quelque temps à Paris pour finaliser son travail et faire des expériences complémentaires avec son ami.

L'été de l’année 1816 est catastrophique.

Les récoltes sont maigres et les familles affamées forment des queues dans les rues de Rennes devant des ateliers de charité organisés par le gouvernement pour les nécessiteux.

En octobre, Fresnel est renvoyé en Ille-et-Vilaine pour superviser ces ateliers en plus de ses équipes ordinaires de cantonniers.

Les lettres de Fresnel de décembre 1816 montrent son anxiété constante.

Il se plaint à Arago d'être « tourmenté par les ennuis de la surveillance et la nécessité de réprimander. »

A Mérimée, il écrit « Je ne trouve rien de plus fatigant que d'avoir à diriger des hommes et j'admets que je n'ai aucune idée de ce que je fais ».

A l'automne 1817, Fresnel obtient un nouveau congé de son supérieur hiérarchique et rentre à Paris où il reprend son poste d'ingénieur dès le printemps 1818, tout d'abord au Canal de l'Ourcq et ensuite, à partir de mai 1819, au cadastre des rues de Paris.

Le 21 juin 1819, il est nommé à la Commission des phares, l'entretien des phares français faisant partie des missions du Corps des Ponts.

Durant ses séjours à Paris, à partir de 1822, il loue une chambre chez son ami Ampère et, dans cette maison où avait été aménagé un petit laboratoire, il participe aux expériences effectuées par Ampère sur les interactions entre électricité et magnétisme.

Après divers additifs à son mémoire, sur les conseils d’Arago, Fresnel présente le résultat de ses études au « Grand Prix de l'Académie des Sciences de 1819 » qui porte justement sur la diffraction.

Arago, président du jury, ordonne la vérification expérimentale de cette prédiction, qui se révélant exacte fait de Fresnel le lauréat du Grand Prix, et en 1823, il est élu à l'Académie des Sciences.

Parallèlement aux études qu’il ne cesse d’améliorer, passionné également par les problèmes pratiques de l'optique, fort de sa position à la Commission des phares, il invente le système des lentilles à échelon, qui permet d'accroitre le pouvoir d'éclairage des phares.

Ce système équipe depuis lors tous les phares de la côte.

Malheureusement, Augustin Fresnel a toujours souffert d’une santé fragile.

Victime de la tuberculose, il décède le 14 juillet 1827, âgé seulement de 39 ans, et est inhumé au cimetière du Père Lachaise.

La Poste française émettra en 2019 un timbre à son effigie, dessiné et gravé par Sophie Beaujard, référencé aux éditions Yvert et Tellier sous le n°5319

Denis-Auguste Affre dit Monseigneur Affre, fils d’une famille de bourgeois du Rouergue, entre au séminaire à 14 ans et deviendra le 126 ème archevêque de Paris.

Farouche défenseur de la liberté de l’enseignement, on lui doit la création de l’école des Carmes et de l’école de théologie de la Sorbonne.

Durant l’insurrection de juin 1848, il tente de ramener la paix en montant sur les barricades.

Blessé par une balle perdue et ramené à son domicile, il meurt le 27 juin vers 4h30 du matin âgé de 55 ans.

Emission d’un timbre par la poste française en 1948

Référence catalogue Yvert et Tellier n°802

En 1870, Jacques Affre, oncle de Denys Affre, achète en 1770 la seigneurie de Saint-Rome-de-Tarn en Rouergue et, ce faisant, la famille, qui est celle de Monseigneur Affre, anoblie par le souverain pontife après la disparition des États du pape, devient partie intégrante de la noblesse pontificale.

Il entre à quatorze ans au séminaire de Saint-Sulpice, situé à l’époque place Saint-Sulpice à Paris, et après de brillantes études et un poste de professeur de philosophie au séminaire de Nantes, il est ordonné prêtre le 16 mai 1818.

Après avoir successivement été vicaire général des diocèses de Luçon et d’Amiens, il devient vicaire capitulaire de Paris, et enfin, le 5 aout 1840, il est sacré archevêque, à quarante-sept ans, sous les voutes prestigieuses de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Fort de cette dignité et du pouvoir qu’elle confère, Monseigneur Affre va peser de tout son poids pour l’amélioration des études ecclésiastiques et pour le droit de créer des établissements d’enseignement privé, confessionnels ou non, et que tout élève, de quelque origine qu’il soit, aurait librement le droit de fréquenter. C’est à lui que l’on doit la création de l’école des Carmes et de l’école de théologie de la Sorbonne.

Il se signale également par son souci d’évangélisation des basses couches de la société, en ouvrant de très nombreuses paroisses ouvrières.

Pourtant, alors que l’ensemble de son œuvre suffirait largement a assurer sa notoriété aux yeux de l’Histoire, c’est surtout à la fin de sa vie et aux conditions exceptionnelles de sa mort que l’on doit la grandeur de son souvenir.

Nous sommes en juin 1848.

Exaspérés par la fermeture des Ateliers Nationaux les ouvriers parisiens, réduits au chômage, se révoltent.

C’est la « révolution de 1848 » qui, du 22 au 26 juin pousse des milliers de travailleurs à envahir les rues.

Des barricades sont levées, notamment à l’entrée du Faubourg Saint-Antoine et de violents échanges de coups de feu ont lieu entre la Garde Nationale et les insurgés.

Convaincu que sa présence serait susceptible de ramener la paix et malgré les mises en garde du général Louis-Eugène Cavaignac à qui il rétorque courageusement « Ma vie a peu de valeur, je la risquerai volontiers », les tirs ayant cessé, il monte sur la barricade en brandissant une branche verte en signe de paix, accompagné d’un garde national costumé en ouvrier et d’un de ses domestiques, Pierre Sellier, qui lui était particulièrement dévoué.

Le premier instant de stupéfaction passé, malgré les quelques mots qu’il réussit à prononcer, un premier coup de feu déclenche à nouveau la fusillade et une balle, qu’on prétend perdue, l’atteint.

Transporté aussitôt au presbytère de Saint-Antoine, il est transféré le lendemain à l’hôtel Chenizot, sa résidence 51 rue Saint-Louis-en-l’Ile.

Malgré les soins qui lui sont prodigués, il rend le dernier soupir dans la nuit du 27 juin à l’âge de 55 ans.

On rapporte que ses derniers mots furent : « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis, que mon sang soit le dernier versé. »

L’assemblée nationale lui a rendu hommage le lendemain en ces termes : « L'Assemblée nationale regarde comme un devoir de proclamer sa religieuse reconnaissance et sa profonde douleur pour le dévouement et la mort saintement héroïque de Monseigneur l'archevêque de Paris. »

Ses obsèques officielles rassemblèrent 200 000 personnes.

Son cœur fut placé dans une urne et gardé dans la chapelle des Carmes, de nos jours église Saint-Joseph-des-Carmes, située 70 rue de Vaugirard dans le 6ème arrondissement de Paris au sein de l'Institut catholique de Paris et du séminaire des Carmes.

La Poste française a émis, en 1948, un timbre à son effigie pour l’anniversaire de la révolution de 1848. Ce timbre, dessiné par Paul-Pierre Lemagny, a été gravé par Emile Feltesse, graveur dont La Poste a utilisé les services à de très nombreuses reprises à cette époque.

Antoine Barye est un sculpteur français renommé pour ses sculptures animalières.

A 21 ans, il intègre un atelier de sculpteur, s’inscrit l’année suivante à l’école royale des Beaux-Arts où il passera sept années.

Sa première œuvre chez un ciseleur réputé

est une pièce d’orfèvrerie représentant un cerf couché.

Pour ce faire, il prend l’habitude de fréquenter le Muséum d’histoire naturelle où il peut observer l’attitude des animaux de la ménagerie

qui deviendront sa source d’inspiration.

S’éloignant du classicisme, ses sculptures et ses peintures, empreintes d’un naturalisme qui va devenir sa marque de fabrique, sont criantes de vérité.

Encensé par les critiques et le public, malgré le peu d’enthousiasme de ses confrères qui lui reprochent sa modernité, il devient membre de l’Institut en 1868.

Souffrant d’une maladie de cœur, il s’éteint à Paris le 25 juin 1875

La Poste française a émis trois timbres auto-adhésifs représentant des œuvres en bronze d’Antoine Barye, le premier en 2013, représentant un tigre de bout, référencé au catalogue Yvert et Tellier n°AA779, les autres en 2018 représentant des chiens et portant les n°AA1517 et AA 1523

Antoine-Louis Barye naît dans un milieu modeste d'artisans bijoutiers, son père, Pierre Barye, est orfèvre lui-même et le place dès l'âge de treize ans chez Fourier, un graveur sur acier qui fabrique des matrices destinées à exécuter, entre autres, les parties métalliques des uniformes de la Grande Armée.

Barye qui apprend tous les métiers du traitement du métal et les techniques d'orfèvrerie, devient un excellent « ciseleur ».

Fin 1816, il s'inscrit à l'atelier privé du sculpteur François-Joseph Bosio et pour compléter sa formation par des cours de dessin et de peinture, il s'inscrit, quelques mois après, dans l'atelier du peintre Antoine-Jean Gros.

Le 7 juillet 1818, il entre à l’École Royale des Beaux-Arts où il continue de recevoir une formation classique et où il restera sept ans sans décrocher le grand prix de sculpture.

Parallèlement, à la fin de l'année 1818, il commence à travailler pour l’orfèvre Fauconnier, et en tant que ciseleur il réalise des motifs de décoration pour des pièces d'orfèvrerie.

Chargé de la réalisation d'un cerf couché pour la décoration d'une soupière, sa première réalisation animalière, il se rend à la ménagerie du « Muséum d'Histoire naturelle » afin d'y étudier l'animal et réalise un cerf couché très réaliste qui déplaît à son patron, habitué à une certaine idéalisation des animaux.

Sans se décourager, Barye prend l'habitude de fréquenter le Muséum pour aller observer et étudier les animaux de la ménagerie et il est intéressant de noter que sa culture animalière se fera sans qu’il ne fasse jamais de voyage en Orient, sa connaissance des animaux sauvages ne s’effectuant qu’à Paris dans des cages ou au Muséum ainsi que dans les livres de chasse et d’animaux de la bibliothèque du duc d'Orléans.

Lors de son premier concours en 1819, dont le sujet est « Milon de Crotone, une main ou les deux mains prises dans un arbre et attaqué par un lion », il obtient une mention honorable.

La figure qu’il présente est déjà empreinte d’un certain naturalisme, son Milon ayant l'expression soucieuse d'un homme et non d'un héros quant à son lion, son réalisme sous-entend qu'il est allé en observer des vrais à la ménagerie du Jardin des plantes.

En 1820, il est « Second Grand prix de Rome » de sculpture avec pour sujet « Caïn maudit par Dieu ».

Il participe ensuite à plusieurs salons :

- En 1831,

o Dans la section peinture, il présente un portrait et des études d’animaux.

o Dans la section sculpture, il présente un « Martyre de saint Sébastien » mais il se fait surtout remarquer avec son « Tigre dévorant un gavial », œuvre tourmentée et expressive, qui va faire de lui le premier sculpteur romantique, comme 'Eugène Delacroix l’est en peinture.

Cette sculpture surprend car, dans cette œuvre, Barye a parfaitement réussi à rendre le réalisme et la violence de la scène.

Il ne cessera plus désormais de produire des chefs-d’œuvre, souvent de petites dimensions, qui vont enrichir les collections des cabinets d’amateurs, des deux côtés de l’Atlantique.

- En 1833,

o Dans la section peinture, il présente six aquarelles représentant des fauves.

o Dans la section sculpture, il présente un « Lion au serpent », sculpture en plâtre aujourd'hui conservée au musée des Beaux-Arts de Lyon.

Les critiques sont enthousiastes mais ce n'est pas forcément le cas de ses confrères car Barye remet en question les normes établies.

- En 1836,

o Dans la section sculpture, il présente sa version en bronze du « Lion au serpent » et le « Tigre terrassant un cerf » que l’Etat va acquérir pour la somme de 7 000 francs.

En rupture complète avec les tenants de l'académisme qui règnent alors sur « L’Institut », il se voit refuser l’accès au salon de 1837.

Il ouvre alors une fonderie et diffuse lui-même sa production, en employant les techniques modernes de son temps.

Il se lie d’amitié avec Ferdinand-Philippe d’Orléans et devient un des sculpteurs favoris de Napoléon III qui le charge de l'exécution de plusieurs sculptures, de 1854 à 1860, lors des travaux de construction du nouveau « Louvre ».

Au début des années 1850, Barye s’installe à Barbizon et, côtoyant les peintres de « l’École de Barbizon », il réalise de nombreuses huiles et aquarelles qui témoignent de ses qualités de coloriste.

Le 14 octobre 1854, il est nommé professeur de dessin de zoologie au « Muséum d'Histoire Naturelle » et transmet à ses élèves sa passion pour l'observation du monde animal en leur demandant de dessiner des squelettes d'animaux ou en les emmenant faire du modelage devant les bêtes vivantes.

À l’Exposition universelle de 1855, il remporte un vrai succès grâce à une sculpture encore une fois très naturaliste, le « Jaguar dévorant un lièvre ».

Malgré son activité commerciale et sa pratique de l’art qui déroutent les membres de l’Institut, ceux-ci finissent par l’accueillir en leur sein, le 30 mars 1868, et l’artiste connaît aisance et reconnaissance durant les dix dernières années de sa vie.

Antoine-Louis Barye meurt le 25 juin 1875, d’une maladie de cœur dont il souffrait depuis plusieurs années et est inhumé à Paris au cimetière du Père-Lachaise .

La Poste Française honorera la mémoire d’Antoine Barye en émettant trois timbres auto-adhésifs représentant des œuvres de ce célèbre sculpteur,

- le premier en 2013, dans une série intitulée « les animaux dans l’art », figurant un tigre debout, référencé dans le catalogue Yvert et Tellier, sous le n°AA779,

- les deux autres, dans une série intitulée « œuvres d’art en volume représentant des chiens » figurant un épagneul et un basset anglais, référencés dans le catalogue Yvert et Tellier sous les n°AA1517 et AA1523.

Honoré de Balzac est un écrivain français, auteur de la « Comédie humaine », recueillant sous ce titre plus de 90 romans et nouvelles

écrites et parues durant les années 1829 à 1855.

Il ambitionne ce faisant d’identifier dans ses ouvrages « les espèces sociales » de son époque, tout comme Buffon avait identifié les espèces zoologiques.

C’est l’un des initiateurs du réalisme littéraire de l’époque romantique.

Travailleur forcené et d’une santé précaire, extrêmement dépensier, manquant de discernement dans le choix d’investissements hasardeux qu’il effectue, il est endetté, fuyant ses créanciers sous de faux-noms et différentes adresses.

Il meurt à 51 ans, le 18 aout 1850 et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise ou Victor Hugo prononcera son éloge funèbre.

La poste française émettra successivement deux timbres en 1939 et 1940 différenciés par leur seule valeur faciale.

Référence catalogue Yvert et Tellier n°438 et 463

Ecrivain français, Honoré de Balzac est le fils de Bernard-François Balssa, secrétaire au Conseil du roi, directeur des vivres, adjoint au maire et administrateur de l’hospice de Tours, et d'Anne-Charlotte-Laure Sallambier, fille d'une famille de passementiers du quartier parisien du Marais.

Son père transforma le nom originel de la famille en Balzac, par une démarche faite à Paris avant la Révolution.

Honoré est l’aîné des quatre enfants et sa sœur Laure, de seize mois sa cadette, est de loin sa préférée et il y a entre eux une complicité et une affection réciproque.

Elle lui apportera son soutien à de nombreuses reprises, et écrira avec lui puis publiera la biographie de son frère en 1858.

Romancier, dramaturge, critique littéraire, critique d'art, essayiste, journaliste et imprimeur, il est l’auteur d'une des plus imposantes œuvres romanesques de la littérature française.

Il réunit sous le titre « La Comédie humaine » plus de quatre-vingt-dix romans et nouvelles parus entre 1829 et 1855.

S’ajoutent à cela un recueil de contes intitulé « Les Cent Contes drolatiques » et près de vingt-cinq œuvres ébauchées sans compter des romans de jeunesse publiés sous divers pseudonymes.

C’est un maître du roman français, dont il a abordé plusieurs genres, du roman philosophique au roman fantastique ou encore au roman poétique.

Il a surtout excellé dans la veine du réalisme, avec notamment « Le Père Goriot » et « Eugénie Grandet ».

Comme il le dit, il a pour projet d'identifier les « espèces sociales » de son époque, tout comme le naturaliste Buffon avait identifié les espèces zoologiques.

Il veut explorer les différentes classes sociales et les individus qui les composent afin, dit-il, de « faire concurrence à l'état civil ».

Ses opinions politiques sont ambiguës : s'il affiche des convictions légitimistes en étant favorable au rétablissement de la royauté, il s'est auparavant déclaré libéral et défendra les ouvriers en 1840 et en 1848.

Tout en professant des idées conservatrices, il a produit une œuvre qui invite par certains aspects à l'anarchisme et à la révolte.

Ecrivant des articles dans les journaux, il a dirigé successivement deux revues, qui feront faillite.

Convaincu de la haute mission de l'écrivain, il lutte pour le respect des droits d'auteur et contribue à la fondation de la Société des gens de lettres.

Travailleur forcené, fragilisant par ses excès une santé précaire, il s’endette à la suite d'investissements hasardeux et d'excès somptuaires et se voit contraint de fuir ses créanciers sous de faux noms et en changeant fréquemment de demeures.

Grand amoureux, il multiplie les liaisons avant d'épouser en 1850 la comtesse Hańska après l’avoir courtisée pendant dix-sept ans.

L'argent gagné avec sa plume ne suffisant pas à payer ses dettes, il imagine sans cesse des projets mirobolants : une imprimerie, un journal, une mine d'argent.

C'est enfin dans un palais situé rue Fortunée, future rue Balzac du 8ème arrondissement de Paris, qu'il meurt profondément endetté au milieu d'un luxe inouï.

Durant toute sa vie, lecteur forcené jusqu’à s’en rendre malade, il lit, entre autres, Malebranche, Descartes, Walter Scott et Shakespeare qui lui sert de modèle pour rédiger une tragédie intitulée « Cromwell ».

Il lit les romans gothiques de l'Irlandais Charles Robert Maturin dont il s'inspire dans « La Dernière Fée » et entreprend de traduire Spinoza du latin au français.

Son œuvre littéraire est considérable et influencera fortement les écrivains de son temps et du siècle suivant, et notamment Gustave Flaubert, Émile Zola et Marcel Proust.

Ses ouvrages sont toujours édités et les adaptations cinématographiques et télévisuelles de cette œuvre immense se sont multipliées, avec plus d'une centaine de films et de téléfilms produits à travers le monde.

La Poste française émettra successivement en 1939 et 1940 un timbre à son effigie, dessiné par Antonin Delzer, avec deux valeurs différentes, l’une de 0,90c+10c et l’autre de 1F+10c référencés aux éditions Yvert et Tellier sous les n°438 et 463

Etienne Vincent Arago est un dramaturge et un homme politique français. Républicain démocrate, il fut membre de diverses sociétés secrètes. Directeur général des postes, il est à l’origine de l’usage du timbre-poste.

Opposant au prince-président Louis-Napoléon Bonaparte, il est condamné à la déportation et se réfugie en Belgique où il est assigné à résidence.

Amnistié au bout de dix ans, son opposition à la régence de l’impératrice Eugénie le rend célèbre auprès du peuple de Paris qui le nomme maire par acclamation.

A la fin de sa vie, il sera conservateur du musée du Luxembourg

et mourra à l’âge de 90 ans le 6 mars 1892.

Emission d’un timbre par la poste française en 1948

Référence catalogue Yvert et Tellier n°594

Dernier de huit enfants, fils de François Bonaventure Arago et de Marie Anne Agathe Roig Etienne-Vincent est certainement l’un des personnages les plus attachants du 19ème siècle.

Moins célèbre que son frère François, astronome, physicien et homme d'État français, il entreprend des études au collège de Perpignan puis, durant trois ans, à l’abbaye-école de Sorèze, célèbre établissement tenu par des Bénédictins.

Contraint de quitter ce dernier établissement, sa famille n’ayant plus les moyens d’assumer la charge de ses études, il entre alors comme préparateur de chimie à l’École polytechnique grâce à l’appui de son frère François.

Il y rencontre Auguste Comte et Eugène Cavaignac auprès de qui il forme ses goûts et des opinions politiques républicaines qu'il conservera toute sa vie.

Très vite, à peine sorti de l’adolescence, il met en pratique ses convictions, s'initie à la Charbonnerie et en devient un militant si actif qu'il doit quitter Polytechnique.

C'est la première fois qu’on lui fait payer son engagement politique, et ce ne sera pas la dernière.

Parallèlement à son gout immodéré et parfois excessif pour la chose publique, il entretient une véritable passion pour l’écriture.

Devenu l’ami d’Honoré de Balzac en qui il retrouve un frère de convictions et de pensée, ils entreprennent en 1822 un ouvrage commun, « L’héritière de Brague » qui connut si peu de succès qu’ils décidèrent de ne pas renouveler l’expérience.

Se tournant vers le journalisme qui semblait, dans son esprit, concilier ses deux passions, littéraire et politique, il fonde avec un ami le journal « Le Figaro », mais l’affaire marchant mal, il la cède à un autre ami, Auguste Lepoitevin, qui fera de cette publication hebdomadaire un des premiers journaux de son temps.

Dès 1823, jamais à court d’idées et très curieusement, ce républicain militant et actif va se consacrer à l’écriture de pièces de théâtre, dans le style léger des comédies de l’époque, vaudevilles ou mélodrames, ses très nombreuses pièces remportant généralement le succès.

C’est pourquoi en 1829, il obtient la direction du « théâtre du Vaudeville » mais l’établissement connait des saisons médiocres et en juillet 1838 il est détruit par un incendie.

Les actionnaires mécontents renvoyèrent le directeur avec un passif de 250 000 francs qu’Étienne Arago parviendra, en plus de trente ans, à rembourser à tous les créanciers, en étant de ce fait pleinement réhabilité de cette faillite.

À côté de ses occupations littéraires et théâtrales, Étienne Arago poursuit ses activités politiques, souvent de façon spectaculaire.

En juillet 1830, durant les journées dites des « Trois Glorieuses », il fait distribuer sur les barricades les armes qui étaient en réserve dans son théâtre.

Un peu plus tard, compromis dans les insurrections républicaines de 1832 puis dans les émeutes d'avril 1834, après la défaite des républicains, il doit se cacher en Vendée pour se soustraire à la police.

En 1847, il expose avec esprit ses idées républicaines dans une dernière comédie en vers intitulée « Les Aristocrates ».

Cette page tournée, il décide de jeter toutes ses forces dans les combats politiques et en février 1848, on le retrouve en armes sur les barricades aux postes les plus exposés.

Le 24 février, le jour de l’abdication de Louis-Philippe, il réussit à prendre l’hôtel des Postes et s’installe à la place du directeur.

Il est confirmé dans cette fonction de directeur général des Postes par le gouvernement provisoire dans lequel figure son frère François aux côtés de Lamartine et Ledru-Rollin.

Il démissionne en décembre 1848 lors de l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République.

C’est pourtant sous sa brève administration que l’usage du timbre-poste est décidé et mis en place dans le pays.

Élu en avril 1848 à l’Assemblée constituante, il va s’opposer très vivement à la politique du Prince-Président et, en juin 1849, aux côtés de Ledru-Rollin, il est l’une des têtes de la manifestation montagnarde et c’est pourquoi la Haute-Cour de Versailles le condamne à la déportation et à la saisie de ses biens.

Réfugié à temps en Belgique, il est assigné à résidence à Spa et ce n’est que dix ans plus tard, à la signature du décret d’amnistie des proscrits républicains de 1859, qu’il peut enfin rentrer en France.

Il renonce alors et pour un temps aux luttes politiques, se consacrant à la production littéraire et écrivant également pour les journaux sous le pseudonyme de Jules Ferney.

Mais ses vieux démons le reprennent et en 1870, avec les parlementaires, il va s’opposer à la Régence de l’Impératrice Eugénie.

Le peuple de Paris l’acclame et en fait son maire, sur proposition de Léon Gambetta.

Ce ne sera en fait qu’un maire bien passager car en novembre 1870, des élections municipales étant organisées, il ne sera pas candidat à sa propre succession.

Élu des Pyrénées-Orientales, là encore il démissionne le 8 février 1871.

À la fin de sa vie, passionné par les arts, Étienne sera nommé par Jules Ferry conservateur du musée du Luxembourg.

Il conservera ce poste jusqu’à sa mort le 6 mars 1892, à l'âge de 90 ans.

Pour dépeindre cet homme d’exception, il faut citer Muriel Toulotte dans sa biographie d’Étienne Arago qu’elle dépeint ainsi : « Éternellement contestataire, jusque dans sa dernière fonction de conservateur du musée du Luxembourg, souvent démissionnaire mais finissant toujours par reprendre la lutte après chaque déception, il restera toute sa vie, tout un siècle, libre, passionné, attiré par toutes les causes généreuses ».

Il est enterré au cimetière du Montparnasse.

En 1948, la Poste française émettra un timbre à son effigie sous la référence Yvert et Tellier n°594.

Jules Barbey d’Aurevilly est un écrivain français du XIXème siècle

surnommé « Le Connétable des Lettres ».

Il fut tout à la fois romancier, nouvelliste, poète et critique littéraire.

Catholique, monarchiste intransigeant, méprisant les valeurs de ce siècle bourgeois, il mena une vie d’élégance et de dandy.

Son œuvre littéraire est fortement marquée par sa foi catholique et le péché, ses écrits dépeignant les ravages de la passion charnelle et de la politique.

Baudelaire et divers écrivains ont loué son talent extravagant, par contre, Hugo, Flaubert ou Zola ne l’apprécient pas.

Sa vision du catholicisme aura une grande influence sur l’œuvre de Bernanos

Il meurt à Paris le 23 avril 1889 des suites d’une hémorragie.

Emission d’un timbre par la poste française en 1989

Référence catalogue Yvert et Tellier n°1823

Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly est un écrivain français né le 2 novembre 1808, jour des morts, au sein d’une famille normande catholique, paysanne et contre-révolutionnaire, à Saint-Sauveur-le-Vicomte, commune française située dans le département de la Manche en Normandie.

Aîné d'une fratrie de quatre enfants, son père, Théophile Barbey appartient à une famille dont la présence à Saint-Sauveur est attestée dès la fin du XIVe siècle.

La famille Barbey accède à la noblesse en 1756, lorsque le grand-père de Jules, Vincent Barbey, avocat au bailliage de Valognes, acquiert une charge en étant « pourvu de l’office de Conseiller secrétaire du Roi » pour jouir des « honneurs, privilèges de noblesse et autres droits attribués ».

Sa mère Ernestine Ango, issue d’une famille de bonne bourgeoisie de Caen depuis le XVIe siècle, est la fille du dernier bailli de Saint-Sauveur.

L’enfance de Jules Barbey se déroule dans une atmosphère ultraconservatrice.

La Révolution ayant durement touché la famille, les Barbey vivent dans l’attente du retour à la monarchie, au milieu des souvenirs et des vieilles coutumes normandes.

L’austérité de son père et le peu d’amour que lui prodigue sa mère au point qu’il dira d’elle, bien plus tard dans la « lettre à Trébutien » en 1856, « j’ai bien des choses tristes, douloureuses à dire de ma mère et de ses rapports avec moi, mais elle a le titre et le nom sacré : elle est ma mère. », font qu’il se réfugie auprès de sa vieille bonne Jeanne Roussel et de Louise Lucas-Lablaierie, sa grand-mère, dont il écoute impressionné, au coin du feu, les exploits plus ou moins mythiques qu’elle raconte de son oncle, le chevalier de Montressel, qui se serait illustré lors des guerres de la chouannerie.

En 1816, l’admission de Jules à l'Ecole militaire est refusée et son père, mortifié, lui qui espérait voir son fils effectuer une grande carrière militaire, devient royaliste.

Barbey poursuit donc ses études au collège de Valognes, habitant chez son oncle, un esprit libéral qui encourage l’émancipation intellectuelle et morale de son neveu, lui confiant les détails intimes et croustillants des personnalités de la ville et le « dessous des cartes » de la haute société valognaise.

Ces confidences attisent son imagination et il peindra cet oncle sous les traits du docteur Torty dans son recueil de six nouvelles intitulées « Les Diaboliques » parues en novembre 1874.

Son cousin Édélestand du Méril, un poète et philosophe érudit, lui communique son admiration pour Walter Scott, Lord Byron et Robert Burns, ainsi que son goût pour l’histoire et la métaphysique.

En 1823, Barbey compose sa première œuvre, une élégie « Aux héros des Thermopyles ».

En 1827, il entre en classe de rhétorique au collège Stanislas à Paris.

En 1829, après son baccalauréat, il rentre à Saint-Sauveur avec des idées politiques et religieuses nouvelles et contraires à celles de sa famille, et souhaite ardemment, contre la volonté de son père, entamer une carrière militaire, mais il cède et accepte de faire son droit à l'université de Caen.

Vers 1830, il tombe amoureux de Louise du Méril, la femme de son cousin Alfred, mais cette liaison incertaine fait qu’il qualifiera plus tard cette période de « l’époque de sa vie la plus malheureuse ».

En 1831, après l’échec de cette liaison, il écrit sa première nouvelle, « Le Cachet d’Onyx », conte qui sonne comme une vengeance d'un jeune auteur déçu et blessé, à travers un récit brutal et froid.

En juillet 1833, il a 25 ans et il soutient sa thèse, « Des causes qui suspendent le cours de la prescription ».

Installé à Paris il fonde, en 1834, la « Revue critique de la philosophie, des sciences et de la littérature », dans laquelle il publie pendant quelques mois des articles de critique littéraire.

Il retourne ensuite à Caen en espérant revoir Louise et, l’esprit torturé, écrit divers poèmes en prose dont un, en une nuit, « La Bague d’Annibal ».

Durant cette période, il s’était lié avec le poète génial mais torturé Maurice de Guérin.

Dans son poème en prose « Amaïdée », il tentait d’exprimer la relation étroite qui le liait à ce poète, et en 1836 il rédige deux memoranda à son intention.

C’est à cette époque qu’il rompt avec sa famille.

De retour à Paris, Barbey, qui vit sur l’héritage de son oncle, rêve d’une carrière politique et collabore au « Nouvelliste », un journal politique.

Il y rencontre Hugo.

En 1839, la mort de son ami Maurice de Guérin le laisse anéanti.

Il demande à George Sand de l’aider à faire connaitre l’œuvre du poète Maurice de Guérin et se lie avec Eugénie, la sœur de ce dernier.

Leurs efforts assureront la gloire de Guérin.

Les ambitions mondaines de Barbey l’amènent à se composer un personnage de parfait dandy.

Il se perfectionne dans l’art de la toilette, fréquente le romancier et dramaturge Roger de Beauvoir et le très célèbre café Tortoni où il cultive l’ironie, l’art de l’épigramme et le mystère.

Il mène une vie désordonnée, se jette dans les fêtes et les plaisirs, les soirées noyées dans l’alcool et enchaîne les passades.

Il consomme du laudanum pour s’endormir et ses amis le surnomment « Roi des ribauds » ou encore « Sardanapale d’Aurevilly ».

Ses causeries spirituelles lui valent de nombreuses conquêtes et lui ouvrent les portes des salons et, notamment, celui de la baronne Amaury de Maistre, à tendance catholique et légitimiste ainsi que celui de la marquise Armance du Vallon qu’il entreprend, sans succès, de séduire, cet échec lui inspirant une longue nouvelle, « L’amour impossible », « tragédie de boudoir » qui passe inaperçue.

En 1842, il collabore au « Globe », un journal politique et, en 1843 il participe au « Moniteur de la Mode » sous le pseudonyme de Maximilienne de Syrène.

C’est alors qu’il entretient une liaison avec une mystérieuse Vellini, la future héroïne d’« Une vieille maîtresse ».

En 1845 parait « Du dandysme et de George Brummell », édité à une trentaine d’exemplaires et il commence un autre ouvrage sur le dandysme qui restera inachevé, le « Traité de la princesse », manuel de séduction inspiré du « Prince » de Machiavel.

Après deux échecs successifs dans ses tentatives de collaborer à la « Revue des deux Mondes » et au « Journal des Débats », il consacre les années 1845/46 à écrire la première moitié d’une de ses œuvres majeures, « Une vieille maîtresse », qu’il n’achèvera que plusieurs années plus tard, la parution n’ayant lieu qu’en 1851 en même temps qu’un autre de ses écrits, « Les Prophètes du passé ».

Ces deux œuvres très contrastées étonnent la critique qui comprend mal que le même écrivain livre en même temps un pamphlet catholique et monarchiste et un roman de mœurs aux pages sensuelles et passionnées.

La même année, Barbey rencontre Émilie Sommervogel, baronne de Bouglon et veuve du baron Rufin de Bouglon.

Il la surnomme « l’Ange blanc » et comme elle trouve le talent de son fiancé « trop féroce », sous son influence et durant dix ans il se modère et écrit successivement un roman historique « Le Chevalier des Touches » qui met en scène un héros chouan puis « L’Ensorcelé », histoire du retour à son village d’un prêtre chouan défiguré par une tentative de suicide.

Ce dernier ouvrage, paru d’abord en feuilleton puis en volume en 1854, sera considéré par Baudelaire comme un chef-d’œuvre.

Dès 1852, rentré « au pays », il collabore à un journal bonapartiste qui lui confie l’écriture des critiques littéraires ainsi qu’une chronique politique.

Par ses articles, il contribue à faire découvrir Stendhal et Hector Berlioz et il contribue à réhabiliter Balzac.

Il déclare son goût pour les romantiques et n’hésite pas à tailler en pièces le réalisme, le naturalisme et les parnassiens, une de ses cibles étant Emile Zola.

En 1855, il se tourne vers la pratique religieuse, publie des poésies et commence « Un prêtre marié », roman mettant en scène un prêtre impie et sa fille.

En 1856, à l’occasion d’un voyage en Normandie, il se réconcilie avec ses parents et publie une critique audacieuse contre « Les Contemplations » de Victor Hugo, ce qui évidemment ne plaira guère à ce dernier.

En 1860, il s’installe au 25 rue Rousselet à Paris et publie le 1er volume des « Œuvres et les hommes », vaste ensemble de recueils critiques où il entend juger la pensée, les actes et la littérature de son temps.

Dans cette même logique, à partir de 1862, il va multiplier articles virulents et critiques contre tout ce qu’il déteste et exaspère, s’attirant ainsi ripostes diverses et virulentes.

Victor Hugo, George Sand, Madame de Staël, Jules Michelet, Mérimée, Ernest Renan, Théophile Gautier, Flaubert, Emile Zola entre autres, ont fait les frais de sa plume.

Ses articles contre « Les Misérables » créent le scandale.

A la suite d’un autre article contre Sainte-Beuve, il doit s’éloigner et part quelques mois travailler à ses romans chez Mme de Bouglon à la Bastide-d’Armagnac.

En 1863, une chronique au « Figaro » qui ridiculise le patron de presse Buloz et la « Revue des deux Mondes » lui vaut un procès.

Loin de renoncer, il s’en prend à l’Académie en publiant dans « Le Nain Jaune » un pamphlet contre les membres de « l’Institut » intitulé les « Quarante médaillons de l’Académie ».

En 1865, devenu démocrate et anticlérical, ses opinions sont diamétralement opposées à celles du journal « Le Nain Jaune » qui l’emploie, mais on le laisse libre de ses propos.

Il y publie durant quatre ans des articles de critique dramatique avant d’entrer au « Constitutionnel », où il s’occupera jusqu'à sa mort de critique littéraire.

Il alterne alors vie parisienne et séjours en Normandie, avec pour seules ressources les 500 francs par mois que lui verse le journal pour les articles qu’il rédige.

À la fin du siège de Paris en 1871, il retourne à Valognes où il achève « Les Diaboliques » et entretient la flamme polémiste en publiant des articles antirépublicains.

« Les Diaboliques » sont publiés en novembre 1874 et Barbey voit l’ensemble des exemplaires immédiatement saisis, lui-même étant poursuivi pour « outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs ».

Il fait intervenir l’homme de lettres Arsène Housset ainsi que Gambetta pour éviter le procès et il accepte de retirer l’ouvrage de la vente afin que le juge d'instruction puisse conclure à un non-lieu.

L’œuvre sera rééditée en 1883 avec une préface, ajoutée par précaution.

Durant les années qui suivent, la sagesse venant avec l’âge, il se rapproche de la génération montante et d’autres écrivains, autrefois éreintés, tels Théodore de Banville et José-Maria de Heredia.

En 1878, il publie « Les Bas-bleus », cinquième volume des « Œuvres et les Hommes », consacré selon lui « aux femmes qui écrivent, car les femmes qui écrivent ne sont plus des femmes. Ce sont des hommes — du moins de prétention — et manqués ».

C’est en 1879 qu’il va rencontrer sa dernière amie, Louise Read, celle qui va se dévouer entièrement à sa gloire.

Jusqu’à la fin, forçat de l’écriture, il continuera à écrire et à publier.

En 1880, il publie un pamphlet, écrit et achève « Une histoire sans nom » qui paraitra en 1882, autre roman catholique dans lequel un moine capucin qui prêche l’Enfer abuse d’une jeune fille innocente et somnambule.

C’est un succès.

Il collabore au quotidien « Gil Blas » et publie en 1883 deux histoires d’inceste et d’adultère.

Il publie également les troisième et quatrième « Memorandum », des poésies et ses derniers articles de critique.

Malade du foie, il continue de fréquenter les salons de la baronne de Poilly, des Daudet et des Hayem, où ses causeries émerveillent.

En 1888, il publie « Léa », l’une des premières nouvelles qu’il avait écrites à ses débuts, puis « Amaïdée » en 1889, avant de s’avouer vaincu par la maladie.

Il s’éteint le 23 avril 1889 au 24 rue Copernic.

Tout d’abord inhumé au « cimetière du Montparnasse », ses cendres seront transférées en 1926 au cimetière dit « des Frères » proche des douves du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

En 1948, la Poste française émettra un timbre à son effigie, dessiné et gravé par Jacques Combet, référencé dans le catalogue Yvert et Tellier, dans la série des « personnages célèbres » sous le n°1823.

Armand Barbès est un homme politique français, qui fonde,

au début des années 1830, la société secrète baptisée « Société des Saisons ».

Chef de l’opposition républicaine, il conspire contre Louis-Philippe,

prend la tête de l’insurrection du 12 mai 1839, est arrêté et condamné à mort. Grâce à l’intervention conjointe de Victor Hugo et Lamartine,

sa peine est commuée en détention perpétuelle.

Libéré par la révolution de 1848, il tente de constituer

un gouvernement insurrectionnel et est à nouveau condamné à la même peine.

Gracié par Napoléon III, mais opposé à la France du Second Empire, il préfère s’exiler aux Pays Bas où il meurt le 26 juin 1870 à La Haye.

Émission d’un timbre par la poste française en 1948

Référence catalogue Yvert et Tellier n°801

Armand-Sigismond-Auguste Barbès est le fils ainé d’une famille bourgeoise.

Son père, chirurgien militaire et vétéran de la campagne d’Égypte, ayant été muté en Guadeloupe où il restera jusqu’à la chute de l’Empire Napoléonien, c’est donc à Point-à-Pitre qu’Armand va naitre le 18 septembre 1809.

De retour dans l’Aude en 1830, ayant reçu son baptême révolutionnaire et doté d’un physique imposant, il est choisi à 20 ans pour mener le bataillon local de la Garde nationale pendant la révolution de 1830.

Sorti indemne de ces évènements, il s’installe à Paris en 1832 pour entamer des études de droit.

La mort de ses parents survient rapidement et lui laisse un héritage si conséquent qu’il n’a plus besoin de travailler pour vivre.

Il va donc se consacrer à sa grande passion, « conspirer pour renverser le régime en place » et en l'occurrence, la monarchie de Juillet.

En effet, tout juste arrivé à Paris, il répond au dramaturge et politicien Étienne Arago « Monsieur, je viens à Paris pour m'instruire, mais aussi pour mettre au service de la cause démocratique ma fortune, mon sang, ma vie. »

Ayant adhéré à la « Société des droits de l'homme », cette organisation étant accusée d’avoir préparé l’insurrection de 1834, Barbès est arrêté et incarcéré une première fois.

Il est libéré au début de 1835.

Le 12 juillet 1835, il aide le journaliste républicain Godefroy Cavaignac à organiser « la grande évasion » de 27 prisonniers de la prison « Saint Pélagie », pourtant réputée « infranchissable », grâce à un souterrain dégagé sous la prison et donnant accès au jardin d’une maison mitoyenne.

En 1834, la « Société des droits de l'homme » est à peine démantelée par la police que Barbès fonde l'éphémère « Société des vengeurs » suivie, l'année suivante, par la « Société des familles »

C'est le début de sa longue et tumultueuse « collaboration » avec le révolutionnaire socialiste Blanqui.

Après une arrestation le 10 mars 1836 et une condamnation à un an d’emprisonnement, amnistié en 1837, il demeure quelque temps à Carcassonne où il échafaude les plans d'une nouvelle société secrète et écrit la brochure qui restera sa seule contribution à la littérature révolutionnaire, « Quelques mots à ceux qui possèdent en faveur des Prolétaires sans travail ».

De retour à Paris en 1838, Barbès et Blanqui forment à nouveau une société secrète républicaine baptisée « Société des Saisons ».

En 1839, cette société, beaucoup plus prolétarienne que les sociétés secrètes précédentes, compte environ neuf cents membres.

Blanqui prépare alors un coup d’État et Barbès, retourné à Carcassonne et d’abord réticent, commence par refuser avant d’accepter, ne supportant pas que Blanqui le traite de lâche.

Le 12 mai 1839, quatre cents insurgés parviennent à occuper brièvement l’assemblée, l’hôtel de ville et le palais de justice.

L’insurrection échoue, faute d’armes et de munitions

Blanqui parvient à s’échapper mais Barbès est arrêté, condamné à mort, puis gracié après une intervention en sa faveur de Victor Hugo.

Cet échec provoque le divorce entre Barbès et Blanqui.

Les deux hommes, en quelques années, arriveront à se méfier l'un de l'autre et finiront par se détester.

Libéré de prison en 1848, Barbès forme le « club de la Révolution » pour contrer la Société centrale insurrectionnelle de Blanqui, la « Société républicaine centrale »

En mars 1848, l'hostilité entre les deux hommes éclate au grand jour à la suite de la publication par le journaliste Taschereau d'un document, soi-disant tiré des dossiers de police, qui prouvait que Blanqui avait trahi ses camarades conspirateurs en 1839.

La plupart des historiens jugent maintenant hautement probable que ce document soit « un faux diffusé par le gouvernement » pour déstabiliser Blanqui.

Pourtant Barbès semble croire à l'authenticité de ce document qui provoquera de terribles et durables divisions parmi l'extrême gauche.

Nommé colonel de la Garde nationale du douzième arrondissement, Barbès mène ses troupes contre une manifestation ouvrière menée par Blanqui et le journaliste, membre du gouvernement provisoire de 1848, Louis Blanc.

Élu à l'Assemblée Constituante en avril 1848, il représente son département d'origine, l'Aude.

Sa carrière parlementaire sera brève.

En effet, le 15 mai, des manifestants envahissent l'Assemblée afin de déposer une pétition exigeant du gouvernement qu’il s'implique davantage pour la libération de la Pologne.

Barbès, à l'origine opposé à la démonstration, tente d'abord de disperser la foule, mais il semble avoir perdu la tête en découvrant la présence d’Auguste Blanqui.

Dans le but de prendre la tête de la démonstration face à son ennemi, il détourne l’émeute vers l'hôtel de ville, avec l’objectif de proclamer une nouvelle république plus radicale.

L'arrivée de la Garde nationale met fin à ce mouvement insurrectionnel improvisé

Barbès est arrêté et condamné à la déportation, en avril 1849, par la Haute Cour de justice de Bourges, « jugé coupable d’un double attentat ayant eu pour but de renverser le gouvernement et d’exciter à la guerre civile ».

Barbès connaîtra donc les geôles des différents régimes :

- de Louis-Philippe (de 1836 à 1837 et de 1839 à 1848),

- de la Deuxième République et du Second Empire de 1848 à 1854.

Il montre dans ces épreuves un courage indomptable et chevaleresque, un goût du sacrifice, une acceptation de ses responsabilités qui expliquent certainement le charisme qui était le sien auprès de tous ses contemporains.

Il y a là une part d’irrationnel qui échappe à l’analyse, un « mythe Barbès ».

Barbès sera libéré par Napoléon III en 1854, mais opposé au Second Empire, il se retirera dans un exil volontaire à La Haye aux Pays-Bas.

C’est là qu’il meurt le 26 juin 1870.

Il est inhumé au domaine privé de Fourtou, à Villalier dans le département de l'Aude.

En 1948, la Poste Française honorera sa mémoire en émettant un timbre à son effigie gravé par Raoul Serres et référencé dans le catalogue Yvert et Tellier, dans la série dédiée au « Centenaire de la révolution de 1848 » sous le n°801.

Nicolas de Myre ou Nicolas de Bari, connu sous le nom de Saint-Nicolas est un grec né à Patare, région historique située au sud de l’actuelle Turquie, et mort à Myre, actuelle Demre, également au sud de la Turquie.

Nommé évêque de Myre, il a probablement participé au premier concile de Nycée, assemblée d’évêques chrétiens convoquée par l’empereur Constantin 1er.

Son culte, attesté depuis le VIème siècle en Orient, s’est répandu dans toute l’Europe depuis l’Italie à partir du XIème siècle.

Canonisé, c’est un personnage populaire et l’un des saints les plus vénérés pour ses nombreux miracles notamment dans l’Eglise orthodoxe.

Protecteur de nombreux métiers, la Saint-Nicolas est célébrée traditionnellement le 6 décembre dans plusieurs pays européens et particulièrement au nord de la France.

Emission d’un timbre par la poste française en 1951

Référence catalogue Yvert et Tellier n°904

Concernant la vie de Nicolas de Myre ou Nicolas de Bari communément appelé Saint-Nicolas il y a peu de fait documenté.

Selon les hagiographies, Nicolas serait né à Patare en Lycie aux alentours des années 270 d’une famille chrétienne grecque.

Son père Epiphanios et sa mère Ioanna décèdent lors d’une épidémie de peste et sous la protection de son oncle, évêque de Myre, qui se charge de son éducation, il est ordonné prêtre et abbé de Sion.

Le successeur de son oncle venant à mourir, la tradition veut qu’il soit désigné évêque de Myre, probablement en l’an 300, par « vox populi ».

Lors des persécutions de 303, consécutives aux édits de Dioclétien, il est arrêté et torturé.

Libéré, il aurait distribué aux pauvres de la ville les richesses dont il aurait hérité, diverses légendes s’étant développées autour de cet épisode.

En 325, il aurait participé au concile de Nicée, farouchement opposé à la doctrine de l’arianisme.

Il aurait d’ailleurs, durant les débats giflé Arius.

Arrêté pour cette raison puis réhabilité à la fin du conseil, il réussit à convaincre l’évêque Théognios de Nicée de la justesse de son point de vue contre Arius.

Jusqu’à sa mort, en 343, il se révélera comme l’apôtre d’une persécution systématique de toutes les religions non-chrétiennes, allant jusqu’à présider à la démolition du temple d’Artémis de Myre, chef d’œuvre de l’antiquité.

Après sa mort, son tombeau attire de nombreux pèlerins.

Ses ossements, conservés jusqu’en 1087 dans l’église Saint-Nicolas de Myre ont la particularité de suinter d’une huile parfumée.

Dans le but d’assurer leur sécurité face aux raids Sarazins, le 9 mai 1087, à l’initiative de plusieurs villes italiennes dont Nicolas est le saint patron, les reliques sont transférées à Bari où la basilique « San Nicola » sera construite à son intention entre 1039 et 1197.

En 1098, la tradition rapporte que le chevalier lorrain Aubert de Varangéville dérobant une phalange, l’aurait rapportée en Lorraine où, devenant un objet de pèlerinage, elle est l’objet de la procession traditionnelle de Saint-Nicolas-de-Port.

D’autres fragments de la relique sont également dispersés :

- à Fribourg en Suisse, le 9 mai 1506, dans la cathédrale Saint-Nicolas.

- En Belgique dans l’église Notre-Dame-à-la-Croix à Croix des Rouveyrons, village de la commune d’Estinnes dans la province du Hainaut

Saint Nicolas a bénéficié très tôt d’une grande popularité visible dès le IXème siècle par son omniprésence dans l’iconographie des églises d’Orient.

La tradition lui attribue une très grande quantité de miracles parmi lesquels :

- « Le miracle des trois vierges »

Le voisin de Nicolas avait trois filles. Ruiné cet homme s’était résigné à les prostituer et Nicolas, apprenant cela, jeta en pleine nuit par la fenêtre ouverte et éclairée de la maison trois bourses pleines d’or, sauvant ainsi la dignité de ces trois jeunes femmes.

- « Le miracle des blés »

La population de Myre souffrant de la famine, Nicolas, profitant de la présence dans un port voisin de navires réfugiés là pour fuir la tempête, réussit à convaincre les armateurs de céder une partie de leur précieuse cargaison de blé contre la promesse que chacun des bateaux arrivera à bon port.

Rendus à Constantinople, la quantité de blé mesurée se révéla être la même quantité que celle mesurée au départ.

- « Le miracle du sauvetage des matelots »

Prêts à mourir lors d’une tempête, des marins appelle Nicolas à leur secours.

L’évêque apparaissant alors sur le navire, les rassure, aide à la manœuvre et s’emparant du gouvernail, les conduits indemnes au port avant de disparaître.

- « Le miracle des deux vases d’or

Un noble qui ne parvenait pas à avoir d’enfant pria saint Nicolas en lui promettant que s’il avait un fils, il lui offrirait un vase d’or.

Un fils lui étant né, il fait fabriquer ce vase, mais l’objet lui plaît tant qu’il décide de le garder et en fait fabriquer un second beaucoup plus ordinaire.

Alors qu’il est en route pour se rendre au tombeau du saint, son fils qui allait chercher de l’eau à la rivière, tombe et se noie.

Malgré sa douleur, le père poursuit sa route et, parvenue dans l’église de saint Nicolas, pose le vase sur l’autel.

Au même instant, une force invisible le repousse et jette le vase à terre.

L’enfant qu’on croyait noyé apparaît alors, tenant le premier vase et disant qu’alors qu’il se noyait saint Nicolas l’avait sauvé.

Le père émerveillé et éperdu de reconnaissance laissa alors les deux vases sur l’autel.

- « Miracle du Sire de Richecourt »

Vers 1230, le chevalier lorrain Cunon de Richecourt, ayant été fait prisonnier au cours de la sixième croisade, aurait prié saint Nicolas la veille de sa mise à mort.

Le lendemain matin, il se serait réveillé, encore attaché, sur les marches de l'église de Saint-Nicolas-de-Port et ses chaînes seraient tombées d'elles-mêmes durant l'office qu'il suivit alors.

On les suspendit à un pilier de la nef et, en souvenir de cette miraculeuse délivrance, une procession se déroule tous les ans depuis 1245 à Saint-Nicolas-de-Port.

- « Le miracle du sauvetage de Saint-Louis et de sa famille »

En revenant de croisade par bateau avec sa femme, sa garde et ses enfants, le roi Louis IX fut pris dans une violente tempête aux environs de Chypre.

La reine se met à prier et, sur les conseils du sire de Joinville, elle promet à saint Nicolas que s'il les sauve, elle lui offrira une nef d'argent pour son église de Port dans le Duché de Lorraine.

À peine Joinville s'est-il porté garant de cette promesse que la tempête se calme. De retour en France, la reine accomplit son vœu et fait faire la nef.

- « Le miracle des trois officiers de Constantin 1er »

Ces trois officiers, chargés de mission en Phrygie, de retour à Constantinople, se voient injustement accusés d’un complot contre la vie du souverain.

Emprisonnés et condamnés à mort, ils invoquent l’évêque de Myre.

Cette nuit-là, l’empereur et son préfet voient en rêve Saint-Nicolas leur ordonner de relâcher les officiers injustement calomniés, faute de quoi un châtiment terrible les attend.

Le lendemain l’innocence des condamnés étant proclamée et ils sont immédiatement libérés.

Ce dernier miracle, transmis de bouches en bouches, enjolivé et déformé, chanté par les trouvères, donnera naissance à la légende des trois enfants enlevés et découpés parle boucher alors « qu’ils s’en allaient glaner aux champs ».

C’est de l’évolution de la représentation de cet évêque que naît la tradition des jouets et friandises offerts dans la nuit du 5 décembre par saint-Nicolas aux enfants sages.

Au XVIe siècle, Luther refuse que cette mission soit confiée à un saint et prône le remplacement des « cadeaux de saint Nicolas » par ceux du « Seigneur Christ » remplaçant le 5 décembre par la fête de Noël.

Toutefois, la fonction convenant probablement mieux à un vieillard barbu qu'au « petit Jésus », c'est ainsi que fut inventé le « Père Noël » du 25 décembre.

Ce dernier ne supplante cependant pas Saint-Nicolas auprès des enfants de Lorraine qui continuent à le fêter traditionnellement chaque année.

En 1951, la Poste Française honorera sa mémoire en émettant un timbre à son effigie sous la référence Yvert et Tellier n°904

Alexandre Albert Martin, homme politique issu du monde ouvrier,

fut surnommé « l’ouvrier Albert ».

Il se fait connaître par son engagement socialiste lors de la révolution de 1848, devenant ensuite l’un des dirigeants du gouvernement provisoire qui en découle.

Élu comme représentant du peuple à l’assemblée constituante,

il est exclu du gouvernement, les républicains modérés ayant repris le pouvoir.

Lors d’une manifestation populaire, il est arrêté par la Garde-nationale. Reconnu coupable, il sera emprisonné durant neuf ans.

Amnistié en 1859, il tente sans succès de se faire élire à l’Assemblée puis au Sénat.

Il meurt en 1895, le gouvernement lui accordant des obsèques nationales.

Emission d’un timbre par la poste française en 1948

Référence catalogue Yvert et Tellier n°798

Né le 27 mars 1815 à Bury dans l’Oise, il est le fils d’un cultivateur mais, peu attiré par le travail de la terre, il apprend l'état de mécanicien modeleur chez l'un de ses oncles.

Très vite il fait preuve d’un vif engagement politique et social et dès quinze ans, il participe à l'insurrection des Trois Glorieuses, deuxième révolution française qui, en trois jours les 27, 28 et 29 juillet 1830, porte sur le trône un nouveau roi, Louis-Philippe 1er, à la tête d'un nouveau régime, la monarchie de Juillet, contraignant Charles X et la famille royale à fuir Paris.

Peu après, il entre dans les « sociétés secrètes républicaines » qui défendent la souveraineté populaire.

Il deviendra le chef de la branche « Nouvelle Saison » avant la Révolution de 1848.

A l’époque où éclate la Révolution de février 1848, Albert qui est ouvrier chez M. Jean-Félix Bapterosses, fabricant de boutons, prend les armes le 23 février.

Le lendemain soir, écrivain révolutionnaire connu et ami du journaliste et historien Louis Blanc, il est nommé au sein du gouvernement provisoire.

Après avoir été nommé vice-président à la tête d’une commission ouvrière chargée de former un ministère du travail, il assume brièvement une autre vice-présidence à « la commission des récompenses nationales ».

Il est ensuite élu en tant que représentant du peuple à l’Assemblée Constituante dans le département de la Seine mais, quittant son poste au bout de quelques jours, il est exclu du gouvernement après le triomphe des républicains modérés.

Le 15 mai 1848, il prend la tête d’une violente manifestation populaire.

Arrêté par la Garde nationale, il est emprisonné à Vincennes avant d’être reconnu coupable, l’année suivante, lors d’un procès devant la Haute Cour de justice de Bourges, juridiction d’exception créée spécialement pour juger les auteurs des évènements du 15 mai.

Déporté à la citadelle de Belle-Île, où il reste quatre ans, puis incarcéré à la prison de Tours pendant cinq ans, il est amnistié en 1859.

Inspecteur de la Compagnie du gaz à Paris, il se tient à l’écart de la politique.

Pourtant, en 1870, le gouvernement de la Défense nationale le nomme à la commission des Barricades.

Il tente sans succès, en 1879 de se faire élire à l’Assemblée nationale, puis en 1879 au Sénat.

Il meurt le 27 mai 1895 à Melo dans l’Oise, le Gouvernement reconnaissant lui accordant des funérailles nationales.

Paris, l’année suivante, donnera son nom à une rue du 13ème arrondissement.

La poste française émettra en 1948 un timbre à son effigie, dessiné et gravé par Henri-Lucien Cheffer et référencé aux éditions Yvert et Tellier sous le n°798

Georges Florent dit Grégoire de Tours est né le 30 novembre en 538 ou 539 à Riom près de Clermont-Ferrand. Son père Fiorentius était un aristocrate Arverne, sénateur et fils lui-même de Giorgius, ancien évêque de Langres.

Tout d’abord ordonné diacre, il est élu évêque de Tours en 573.

Écrivain, devenu évêque, en vertu de ce qu’il considère comme « un devoir de mémoire » il entreprend la rédaction de « l’Histoire des Francs ».

Toutefois cet ouvrage qu’il entache de légendes chrétiennes mélangées à des récits d’origine fait que son histoire est considérée comme « objectivement fausse ».

Il écrira également de nombreuses œuvres sur les saints et les martyrs.

Il mourra le 17 novembre 594 à Tours, où il est encore vénéré de nos jours ainsi qu’à Clermont-Ferrand

Émission d’un timbre par la poste française en 1939

Référence catalogue Yvert et Tellier n°442

Georges Florent, qui ajoutera à son nom celui de son arrière Grand-père maternel Grégoire évêque de Langres, est né à Clermont en Auvergne le 30 novembre 538 ou 539.

Son père Florentius, aristocrate arverne de la vieille noblesse gallo-romaine, meurt jeune et Grégoire est élevé tout d’abord par sa mère Armentaria, puis par son oncle Gal, évêque de Clermont, ensuite par l’archidiacre Avit, également évêque de Clermont et enfin par son oncle Nizier lui-même évêque de Lyon.

De santé fragile, il est sujet à des maux d’estomac dont Saint Allyre le délivrera à quatorze ans d’une façon que Grégoire jugera miraculeuse.

Plus tard, à 24 ans, alors qu’il est affligé par des pustules malignes, Saint Martin le délivrera de cette affection, ce qu’il considèrera également comme un miracle.

Peu après, en 563, il est ordonné diacre et réside à la basilique Saint Jullien de Brioude jusqu’en 573, date à laquelle il est élu évêque de Tours, à l’initiative de la reine Brunehaut et du roi mérovingien Sigebert 1er, fils de Clotaire 1er.

Tours est l’un des plus importants sièges épiscopaux de Gaule et, durant son mandat, Grégoire fut constamment confronté aux luttes incessantes que se livraient les princes mérovingiens, allant jusqu’à s’opposer à plusieurs reprises, au roi de Neustrie Chilpéric qu’il accuse d’être responsable du meurtre de l’évêque Prétextat.

D’un naturel curieux et poussé par ce qu’il considérait comme un « devoir de mémoire », Grégoire commença à écrire dès le début de son épiscopat.

D’emblée, ses récits de miracles et de vie des saints démontrent et symbolisent selon lui, la présence du Christ.

Hagiographe crédule, il n'hésite pas à colporter des légendes chrétiennes, en amalgamant des récits d'origines, de dates et de valeurs différentes, si bien que son « Histoire des Francs » est considérée comme « objectivement fausse ».

Cet ouvrage, comprenant dix livres, contient toutefois de précieux renseignements et donne de la Gaule du 6ème siècle une image émaillée de détails qu’on ne trouve nulle part ailleurs.

C’est ainsi par exemple que nous est connue, grâce à ses écrits, l’histoire de Clovis et du vase de Soissons.

L’ouvrage se décompose ainsi :

- Le livre 1 qui est une histoire d’inspiration chrétienne débutant à l’origine du monde selon la bible pour se terminer à la mort de Saint-Martin.

- Le livre 2 commence à la mort de Saint-Martin pour se terminer à la mort de Clovis.

- Le livre 3 va de la mort de Clovis à celle du roi Franc Thibert, roi d’Austrasie.

- Le livre 4 commence à la mort de Thibert jusqu’à celle de Sigebert 1er également roi d’Austrasie.

- Les livres 5 à 9 relatent des faits allant du début du règne de Childebert II en 575 aux affaires opposant le roi mérovingien Gontran à son neveu.

- Le livre 10 dresse une liste des évêques de Tours de l’année 250 à Grégoire et se termine par un message aux générations de futurs lecteurs.

Outre son « Histoire des Francs », on attribue à Grégoire d’autres ouvrages :

- Un traité en 107 chapitres « à la gloire des martyrs »,

- Sept livres des miracles,

- Un traité en 112 chapitres « à la gloire des confesseurs »

- Une notice en 20 chapitres intitulée « Vies des Pères » relatant l’histoire des 23 saints et saintes de l’Église des Gaules,

- Un traité sur la « Course des étoiles » qui prétend enseigner comment déterminer l’heure des prières et litanies en fonction des astres.

Grégoire de Tours est vénéré comme saint depuis le haut Moyen-âge.

Célébré liturgiquement le 17 novembre, il n’a pourtant jamais été formellement canonisé par un acte officiel de l’Église.

Sa canonisation s’est imposée d’elle-même en raison de la vénération spontanée des fidèles au Moyen-âge, des miracles qu’on lui attribue et de son rôle de passeur entre histoire et foi.

Il est considéré comme le « père de l’histoire de France », ses récits sont la première grande chronique nationale, indispensable pour comprendre le fonctionnement de la Gaule mérovingienne.

Il meurt à Tours, probablement le 17 novembre 594.

En 1939, la Poste Française honorera sa mémoire en émettant un timbre à son effigie pour le 14ème centenaire de sa naissance.

Référencé par Yvert et Tellier sous le n°442, il a été dessiné et gravé par Charles-Paul Dufresne.

Commentaires