Recueil de célébrités de 11 à 20

- JF

- 8 sept. 2025

- 41 min de lecture

Jean Le Rond d’Alembert, mathématicien, physicien, encyclopédiste français, porte le nom de l’église sur les marches de laquelle, abandonné par sa mère à sa naissance, il fut trouvé et baptisé par les gens de « l’Assistance ».

Fort heureusement, son père, informé de cet abandon, lui assura les moyens d’une subsistance et d’une éducation qui en fera l’homme de culture et de sciences que l’on connait.

Ses premiers travaux sur les mathématiques lui valent d’être admis, dès 1741, à l’Académie des Sciences de Paris.

Amis de Diderot, il dirige avec lui les travaux de rédaction de « l’Encyclopédie ».

Il meurt à Paris à 66 ans et est inhumé au cimetière des Porcherons.

Emission d’un timbre par la poste française en 1959

Référence catalogue Yvert et Tellier n°1209

Fils naturel de la baronne Claudine Guérin de Tencin et du chevalier Destouches-Canon ou plus probablement du maitre de ce dernier, le duc d’Arenberg, sa mère décide de l’abandonner et le fait porter par un serviteur sur les escaliers de la chapelle Saint-Jean-le-Rond attenant à la tour nord de Notre-Dame de Paris.

C’est ainsi que l'agent de l'assistance, nommé comme le veut la coutume sous le nom du saint protecteur de la chapelle, l’inscrira dans ses dossiers sous le patronyme de Jean le Rond auquel fut d’abord adjoint le nom de Daremberg puis définitivement d’Alembert.

Selon Condorcet, l'abandon « ne dura que très peu de jours ; le père de d'Alembert le répara aussitôt qu'il en fut instruit ».

Placé tout d’abord à l’hospice des Enfants-Trouvés, il est retrouvé rapidement par le chevalier Louis-Camus Destouches, homme de confiance du duc, qui a reçu un fonds pour s'occuper de lui. Il est alors confié à Geneviève-Élisabeth Legrand, femme du vitrier Pierre Rousseau.

Destouches veille secrètement à son éducation en lui accordant une pension et le visite quelquefois chez sa nourrice, madame Rousseau, chez qui d’Alembert vivra jusqu’à l’âge de cinquante ans.

Destouches, toujours lui, lègue à d'Alembert une petite rente annuelle de 1 200 livres, soit un peu plus de deux fois les gages annuels d'un laquais.

A sa mort, cette rente continue d'être versée par Michel Camus Destouches, son frère, et après lui, par sa veuve, Jeanne Mirey, et ce jusqu'au décès de d’Alembert.

Plus tard, dès 1760, Mme Geoffrin, qui tenait un salon littéraire fréquenté par les personnalités de la culture et des arts du « Siècle des Lumières », allouera encore à d'Alembert « six cents livres de rente viagère, auxquelles elle ajouta treize cents autres livres par testament.

Sa mère, madame de Tencin, qui tient dès 1733 un salon célèbre, refusera, durant toute sa vie, tout contact avec lui.

À l’abri du besoin, il fait de brillantes études, obtient le baccalauréat en arts.

Reçu avocat en 1738, mais ayant peu de goût pour la jurisprudence, il entreprend des études de médecine, puis les abandonne également au profit des mathématiques pour lesquelles il éprouve un grand intérêt.

A 21 ans, il présente à l’Académie des sciences son premier travail en mathématiques puis, l'année suivante, son second travail, « Mémoire sur la réfraction des corps solides » dans lequel il explique, scientifiquement le phénomène des ricochets.

C'est en majeure partie grâce à ces deux publications qu'il est admis, en 1741, à l'Académie royale des sciences de Paris.

Un an plus tard, il est nommé adjoint de la section d’astronomie de l’Académie des sciences et, en 1743, il publie son célèbre « Traité de Dynamique », étape nécessaire entre l’œuvre de Newton et celle du mathématicien et astronome Joseph-Louis de Lagrange.

Ami de Voltaire, d’Alembert est un habitué des salons parisiens.

C’est là qu’il rencontre Denis Diderot, avec lequel il prend conjointement la tête de L’Encyclopédie.

En 1751, après cinq ans de travail de plus de deux cents contributeurs, paraît le premier tome de cet ouvrage gigantesque dans lequel d’Alembert rédige le « Discours préliminaire » qui explique le nouvel ordre du savoir sur lequel est construite cette nouvelle encyclopédie ou « dictionnaire raisonné ».

A 37 ans, d’Alembert est élu membre de l’Académie française, dont il deviendra le secrétaire perpétuel le 9 avril 1772.

Après plusieurs crises, la publication de l’Encyclopédie est suspendue durant deux années, d’Alembert se retirant de l’entreprise, en 1757, après s’être fâché avec Diderot.

Jusqu’à sa mort, il continuera ses travaux scientifiques et meurt au faîte de sa célébrité, prenant ainsi une revanche éclatante sur sa naissance.

Savant remarquable par l’éclectisme de ses recherches, son nom est attaché à un nombre impressionnant de domaines, les mathématiques, l’astronomie, la physique, l’hydrodynamique, la philosophie et même la musique où il étudie le phénomène de la vibration des cordes d’un instrument.

Parmi les résultats de ses recherches mathématiques, on peut citer, entre autres, un théorème qui porte son nom, une règle fondamentale sur la convergence des données numériques et enfin l’énoncé d’une « martingale », très utilisée à « la Roulette » et qui, en misant sur les chances simples, permet de gagner le double de sa mise initiale, ce système n’étant pas forcément gagnant, mais augmente ses chances de gagner un peu au prix d’une augmentation de la perte possible, mais plus rare.

En astronomie, il publie en 1749 un mémoire sur « la précession des équinoxes » déjà constatée dans l’antiquité par l’astronome grec Hipparque.

Il travailla également sur le problème de l’aberration chromatique qui limitait la précision des lunettes astronomiques.

En 1970, l'Union astronomique internationale a attribué, en son honneur, son nom à un cratère lunaire.

En physique, il énonce le principe de la quantité de mouvement, qui est parfois appelé « principe de d'Alembert »

Ce principe a servi de base au développement de la mécanique analytique.

Ce faisant, d'Alembert jetait les bases sur lesquelles Joseph-Louis Lagrange allait bâtir l'édifice grandiose de la mécanique céleste.

Il meurt le 29 octobre 1783 au Vieux Louvre.

Le curé de Saint-Germain l'Auxerrois refusant qu'il soit enterré dans l'église avec une « inscription digne de sa célébrité », son corps sera accompagné par un long cortège au cimetière des Porcherons où il est inhumé.

Jean Le Rond d’Alembert a reçu les honneurs de la Poste Française avec l’émission d’un timbre en 1959, dessiné par Albert Decaris et gravé par Charles Mazelin il est référencé aux éditions Yvert et Tellier sous le n°1209.

François-Joseph-Paul, marquis de Grasse-Tilly, comte de Grasse dit « l’Amiral de Grasse »

Pour répondre à l’appel à l’aide des insurgés américains et contrer les prétentions anglaises dans la mer des Antilles, Louis XVI nomme Grasse « lieutenant général des armées navales ». et le charge d’appareiller avec son escadre pour les côtes américaines.

L’intervention de Grasse sera déterminante, la victoire navale de Yorktown préparant le succès de la guerre d’indépendance américaine.

Peu de temps après, la « bataille des Saintes » verra la revanche britannique et l’Amiral vaincu sera consigné par Louis XVI en son château de Tilly.

Il y mourra le 11 janvier 1788 sans avoir retrouvé la faveur royale

Emission d’un timbre par la poste française en 1972

Référence catalogue Yvert et Tellier n°1727

Dernier garçon d'une famille de la noblesse provençale issue des anciens princes d'Antibes, François-Joseph de Grasse, comte de Grasse et marquis de Tilly, dit « Amiral de Grasse » naît le 13 septembre 1722 au château familial du Bar-sur-Loup.

Après avoir été admis dans « l’ordre de Saint Jean de Jérusalem », au terme de six années d'apprentissage, il renonce à prononcer ses vœux de frère-chevalier et choisit d'entrer au service du roi de France.

D’enseigne de vaisseau en 1743 puis lieutenant de vaisseau en 1754, il devient capitaine de vaisseau en 1762 après avoir pris part, avec des fortunes diverses, à de nombreux combats navals.

En 1776, une partie des colons anglais d'Amérique ayant proclamé leur indépendance, les insurgés sollicitent l'aide du roi de France.

En 1778, après avoir longuement hésité, Louis XVI décide de s’engager auprès de la jeune république américaine afin de combattre les prétentions anglaises à un contrôle total des mers.

À l'ouverture du conflit, Grasse est nommé « chef d'escadre des armées navales » et, s’étant distingué lors des trois engagements auxquels il a participé, il est nommé « lieutenant général des armées navales » en mars 1781, recevant enfin le commandement d'une grande escadre, avec pour mission principale de partir aux Antilles pour couvrir la défense des îles du Vent, les Petites Antilles.

Fort d’une escadre de vingt vaisseaux de ligne, trois frégates et cent-vingt transports de troupes avec trois mille deux cents hommes à bord, il embarque à Brest et arrive le 28 avril à la Martinique, obligeant l'amiral Hood à lever le blocus de Fort-Royal.

Le 5 juillet, après avoir appareillé pour Saint-Domingue en escortant un gros convoi, il reçoit l'appel à l'aide de George Washington et du général Rochambeau.

La situation des Américains et de leurs alliés est préoccupante, confrontés à des désertions en masse, face à deux importantes armées anglaises solidement retranchées.

Il est vital de supprimer les possibilités de ravitaillement des Anglais par la mer, car les escadres anglaises patrouillent le long de la côte américaine.

Mais cette position peut aussi se transformer en piège mortel, si une armée parvient à bloquer la presqu'île de Yorktown et si la flotte anglaise est tenue à distance de l'entrée de la baie.

Interrompant les opérations de débarquement de troupes qu’il avait engagées, Grasse, avec une escadre de vingt-quatre vaisseaux affronte les dix-neuf navires anglais commandés par les amiraux Hood et Graves et les contraint à une retraite qui signe la victoire des Français.

La nasse de Yorktown est désormais fermée, privant les troupes anglaises de toutes possibilités de secours par la mer.

Cet épisode des combats, baptisé « bataille de la baie de Chesapeake » et le rôle essentiel de l’amiral de Grasse font que ce dernier est considéré comme une des figures historiques des Etats-Unis d’Amérique.

« Vous avez été l’arbitre de la guerre d’indépendance américaine » s’écria Georges Washington, une fois la victoire définitivement acquise le 19 octobre 1781.

« Jamais la France n'eut un avantage aussi marqué sur l'Angleterre que celui-là » dit Rochambeau en triomphant et en récupérant auprès du roi, avec Lafayette à Versailles, les lauriers de cette victoire franco-américaine.

En effet, Grasse, absent au moment de la reddition, se retrouve marginalisé, et c’est Lafayette, au demeurant excellent communiquant, qui est reçu en héros à Paris.

Dès la capitulation, Grasse ordonne le rembarquement de ses matelots et des troupes et, le 4 novembre, il lève l'ancre pour les Antilles, pour y continuer la guerre.

C’est en effet dans les Antilles que se jouent les dernières grandes batailles de ce conflit qu’est la guerre d'indépendance américaine.

C’est à cette époque qu’il semble qu’une grave crise de commandement larvée s'installe dans l'escadre par ailleurs fatiguée par une trop longue période de combats.

Si Grasse est un fin manœuvrier, il est par contre autoritaire et manque totalement de sens psychologique.

Il n'a aucune confiance en ses subordonnés et ne sait en aucune manière les encourager.

De nombreux commandants de vaisseaux, prétextant des problèmes de santé, rentrent en France, ce qui n'améliore pas la cohésion de l'escadre.

Lui-même est épuisé, sa santé se dégrade et il demande à être relevé de son commandement, ce que Louis XVI refuse.

Pour finir, le ravitaillement et les renforts n'arrivant pas, l'important convoi de troupes et de vivres qui avait quitté Brest en décembre 1781, escorté par 19 vaisseaux de ligne, est attaqué et dispersé par la Royal Navy.

Pendant ce temps, les Anglais fournissant un intense effort de construction navale, l’écart technologique avec la flotte française se creuse dangereusement.

Les revers s’accumulent face à des Anglais qui sont déterminés à prendre leur revanche, ce que l’historien Jean-Christian Petitfils traduit ainsi : « Il s'agissait de sauver l'honneur de Sa Majesté et de montrer à ces damnés Français que les Anglais restaient les seuls maîtres des océans ».

Grasse voit sa situation devenir de plus en plus délicate.

Certes, il dispose encore de la supériorité numérique assurant la protection des convois français et s'emparant de l'île de Saint-Christophe avec le marquis de Bouillé, qui commande les troupes à terre.

Stationnant à la Martinique avec 35 vaisseaux, Grasse reçoit l'ordre du ministre de la Marine d'entreprendre la conquête de la Jamaïque.

Toutefois, cette attaque doit être conduite avec les Espagnols, ce qui contraint Grasse à appareiller avec une escadre alourdie et ralentie par treize vaisseaux supplémentaires, mais aussi et surtout une flotte marchande de cent cinquante galions et navires de tous tonnages chargés de quinze mille hommes.

Le 9 avril, l'escadre anglaise est repérée et Grasse donne l'ordre d'attaquer.

Il s'agit en fait de l'avant-garde de l’amiral Hood, avec douze vaisseaux seulement et qui se retire après deux heures d'un combat incertain.

Grasse commet l’erreur de ne pas le poursuivre et l’escadre française continue sa route.

Deux accrochages successifs lors de manœuvres maladroites, conduites par des officiers inexpérimentés, réduisent à trente et un le nombre de vaisseaux opérationnels.

C’est alors qu’à l’aube du 12 avril, l’escadre anglaise, forte de trente-sept navires, est en vue.

Le combat engagé, il semble que des ordres transmis par fanions aient été mal compris et qu’à la suite d’une manœuvre malheureuse de virement de bord, l’armada française en désordre soit coupée en trois.

Le navire amiral, le « Ville de Paris », se trouve isolé et attaqué par dix vaisseaux britanniques.

Le combat épouvantablement sanglant est un véritable carnage et dure jusqu’à sept heures du soir.

L’amiral de Grasse qui a fait tirer une dernière salve en chargeant ses canons avec son argenterie doit amener son pavillon.

Les survivants sont transférés sur le navire anglais le plus proche et Grasse, miraculeusement indemne, se tient debout entouré de trois officiers.

Grand, robuste, le visage fier, rendant son épée à l’amiral Rodney, « il ne se remettait pas de sa stupeur de voir, en un temps aussi court, ses vaisseaux pris, sa flotte défaite et lui-même prisonnier ».

Grasse, après avoir été détenu sur le navire amiral britannique puis à Londres, se voit restituer son épée par le roi Georges III.

Il est de retour en France et apporte à Versailles les propositions de paix du nouveau gouvernement anglais.

Un conseil de guerre l’attend devant lequel il va devoir expliquer sa défaite.

Les débats sont longs, animés et souvent violents, Grasse accusant de désobéissance et de fuite ses deux seconds, Bougainville et Vaudreuil, lesquels, issus de haute noblesse, se défendent en clamant leur innocence, soutenus qu’ils sont par leurs familles et leurs clans versaillais.

Le 21 mai 1784, le conseil de guerre de Lorient acquitte Grasse, décharge Vaudreuil de tout reproche et se contente d'infliger une admonestation à Bougainville et à un autre chef d'escadre, Coriolis d'Espinouse.

L'opinion publique, échauffée, juge sévèrement cette mansuétude et Grasse, qui a demandé à être jugé par le roi, est sèchement remercié et sommé de s’exiler « dans sa province »

Acquitté mais disgracié car reconnu responsable de la défaite, Grasse doit quitter la Cour, sa carrière brisée.

Cette défaveur n’entame en rien la reconnaissance du peuple américain envers celui qu’elle continue et continuera toujours à considérer comme un des héros de son indépendance.

En 1786, le Congrès américain lui offre quatre canons pris à Yorktown et, le 21 juillet 1786, Louis XVI l'autorise à les placer sur son domaine.

L’amiral de Grasse meurt le 11 janvier 1788 dans son château de Tilly, dans l'actuel département des Yvelines, sans avoir pu retrouver la faveur royale.

Il est inhumé le 16 janvier 1788 à l'église Saint-Roch à Paris.

Son cœur est transféré à Tilly dans le chœur de l'église.

Son souvenir s’enfonce peu à peu dans l’oubli jusqu’à ce que, peu avant le déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale, la Marine Nationale baptise de son nom un de ses navires, rejoignant ainsi l'US Navy qui donne régulièrement le nom de Grasse à l'une de ses grandes unités.

Si la poste française honore sa mémoire en 1970 en émettant un timbre dessiné et gravé par Pierre Béquet, référencé dans le catalogue Yvert et Tellier sous le n°1727, les Etats-Unis d’Amérique avaient bien avant, en 1931, émis un timbre associant sur la même vignette De Grasse, Rochambeau et Washington.

D’autres timbres ont été émis par divers pays à l’effigie de l’amiral de Grasse. C’est le cas de la Russie en 2016, de la Polynésie et de Wallis et Futuna.

Pierre-Augustin Caron dit Beaumarchais est un écrivain français du 18ème siècle qui eut une vie extrêmement mouvementée.

Tout d'abord horloger du Roi, il enseignera la harpe aux filles de Louis XV puis, homme d'affaire fortuné, il est anobli en 1761.

Sa vie fut une longue suite de scandales et de procès.

Agent secret au service du Roi, il fournira des armes aux Américains pour les aider dans leur lutte pour l'indépendance.

Il procurera également des fusils aux révolutionnaires français.

Malgré ses multiples occupations, il trouvera le temps d'écrire.

On lui doit notamment les œuvres immortelles que sont "Le Barbier de Séville", "Le Mariage de Figaro" adapté par Mozart en 1796 et "La Mère coupable".

A l'origine de la "Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques", il est une figure emblématique du "Siècle des Lumières".

Il meurt d'apoplexie à Paris le 18 mai 1799.

La Poste française a émis deux timbres à sa mémoire

le premier en 1953 représentant le personnage de Figaro et référencé dans le catalogue Yvert et Tellier, sous le n°957,

le second, à l'effigie de Beaumarchais lui-même, en 1967, et référencé sous le n°1512.

Né le 24 janvier 1732, Pierre-Augustin Caron est l’unique garçon d’une fratrie de six enfants.

Son père, André-Charles Caron, est issu d’une famille d’horlogers huguenots et est lui-même maître-horloger.

Le jeune Pierre-Augustin est destiné à suivre les traces de son père, chez qui il entre comme apprenti à l’âge de treize ans, et, bien qu’il se montre particulièrement indiscipliné au point qu’il soit chassé durant quelque temps de la maison familiale, il finit par devenir un artisan de qualité, fournisseur de la famille royale.

Très rapidement, il abandonne l’horlogerie et épouse Madeleine-Catherine Aubertin, une très riche veuve plus âgée que lui et, dès 1757 se fait appeler « de Beaumarchais », du nom du fief de « Bosc Marchais » qui appartient à son épouse, se donnant ainsi l’illusion de la noblesse.

A la suite de la mort subite de sa femme l’année suivante, il se voit accusé de meurtre et entame ainsi une longue suite de procès et de scandales qui le suivront durant toute son existence.

Ses relations à la cour font qu’il commence à être connu.

Il se lie d’amitié avec le financier Joseph-Pâris Duverney qui le fait entrer dans le monde de la finance, sa réussite étant telle qu’il devient fortuné au point de pouvoir acquérir une charge de « Secrétaire du Roi » lui conférant ainsi la noblesse.

Il est nommé professeur de harpe de « Mesdames », les filles de Louis XV.

Parallèlement, il commence à écrire de petites pièces qui jouent sur le comique des mots du langage populaire.

Durant un voyage de dix mois à Madrid dans le but notamment de conclure des affaires pour le compte de Duverney, il s’imprègne d’une atmosphère espagnole qui aura une influence majeure dans son œuvre littéraire ultérieure.

De retour à Paris, il épouse la très riche veuve du « Général des menus plaisirs du Roi », madame Lévêque, avec laquelle il aura deux enfants morts en bas âge.

Leur mère meurt également après seulement deux ans de mariage, ce qui, à nouveau, vaudra à Beaumarchais d’être accusé de détournement d’héritage.

Durant trois années, il enchaine procès et défaveur, allant jusqu’à perdre sa fortune et ses droits civiques.

Toutefois, la qualité rédactionnelle de ses mémoires judiciaires, « les factums », incarnant la résistance citoyenne envers le pouvoir absolu, le rend populaire.

Expert en intrigues, il est intégré aux « Secrets du roi », service d’espionnage de Louis XV, et est envoyé à Londres pour tenter de négocier la suppression du « libelle » du publiciste et maître-chanteur Charles Théveneau de Morange contre la comtesse Du Barry, favorite du roi.

Louis XV mort, il est chargé par Louis XVI d’empêcher la publication d’un nouveau pamphlet dans lequel un certain Angeluci prétend que le roi a « l’aiguillète nouée ».

En février 1775, sa comédie en quatre actes, « Le Barbier de Séville, ou la précaution inutile » est donnée pour la première fois avec succès à la « Comédie française ».

C’est alors qu’il entreprend de militer pour la reconnaissance des droits d’auteur, la « Comédie française » ayant jusque là priorité dans l’exploitation des œuvres théâtrales, les auteurs ne recevant en compensation que des sommes minimes.

Cette démarche aboutira lors de la Révolution française avec l'inscription des droits d'auteur dans la loi Le Chapelier de 1791.

En avril 1775, reparti pour Londres puis les Pays-Bas et l’Autriche, il est incarcéré un temps pour espionnage.

De retour à Londres la même année, il est chargé de récupérer des documents secrets détenus par le « Chevalier d’Eon ».

En juin 1777, lancé dans une nouvelle aventure, avocat d’une intervention française dans la guerre d’indépendance des Etats-Unis, il se voit confier par le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères une somme importante pour soutenir secrètement les Américains.

Il reçoit de Louis XVI « l’autorisation de vendre poudre et munitions » sous le couvert d’une société portugaise qu’il crée de toute pièce et dont les bureaux sont à Paris.

Dans cette affaire, il engage une très grosse somme dont, après d’interminables débats, ses héritiers ne récupéreront qu’une très faible part.

En 1780, il se lance dans l’édition des œuvres de Voltaire, décédé quelques années plus tôt.

Le 27 avril 1784, sa comédie en cinq actes intitulée « La folle journée ou le mariage de Figaro » est donnée pour la première fois à la « Comédie française ».

En 1786, il se remarie une troisième fois avec Marie-Thérèse de Willer-Mawlaz d’origine suisse, plus jeune que lui de vingt et un ans et avec laquelle il aura une fille, Amélie-Eugénie.

En 1790, il a cinquante-huit ans et se rallie à la « Révolution française ».

En voulant spéculer, il se ruine presque en cherchant à fournir des fusils et de la poudre aux troupes républicaines.

Devenu suspect durant « La Terreur », après avoir été incarcéré, il échappe de peu à l’échafaud et doit s’exiler à Hambourg avant de revenir en France en 1796.

Entretemps, son drame en cinq actes « L’autre Tartuffe ou la Mère coupable » sera donné pour la première fois le 6 juin 1792.

Enfin, au terme d’une vie extraordinairement active et mouvementée, il est victime d’une crise d’apoplexie et meurt à Paris le 18 mai 1799.

Il a soixante-sept ans.

D’abord enterré dans sa propriété parisienne, ses restes seront transférés en 1818 au « Cimetière du Père Lachaise » où sa tombe est visible division 28.

La Poste française a honoré ce personnage incontournable du 18ème siècle par l’émission de deux timbres, le premier en 1953 mettant en scène le personnage de Figaro, sous la référence Yvert et Tellier n°957, dessiné par André Spitz, le second en 1967, à l’effigie de Beaumarchais lui-même, sous la référence Yvert et Tellier n°1512, dessiné par Claude Durrens.

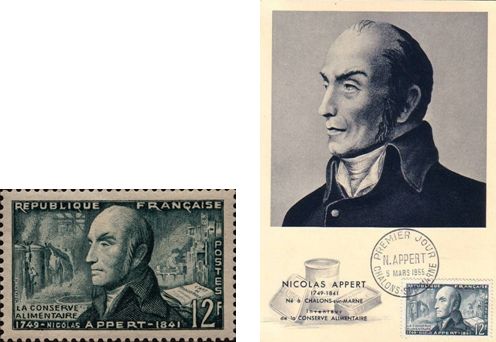

Nicolas Appert, neuvième enfant d’un couple d’aubergistes, est très tôt familier des métiers de la cuisine.

En 1784, il ouvre à Paris une boutique de confiseur à l’enseigne de La Renommée

Participant actif à la révolution de 1789, il passe trois mois en prison.

A sa sortie, dans le cadre de ses activités culinaires

il se montre très vite préoccupé par les problèmes de conservation de la nourriture.

Soixante ans avant Pasteur et la « pasteurisation », il met au point dans ses ateliers le procédé « d’appertisation » qui permet de conserver longtemps, en les mettant en « boite de conserve »,

ou en bouteille, tout à la fois le gout et les qualités nutritives des aliments.

Cette invention révolutionnera, entre autres, les armées et la navigation.

Il meurt veuf, sans argent, le 1er juin 1841 à Massy.

Emission d’un timbre par la poste française en 1955

Référence catalogue Yvert et Tellier n°1014

Neuvième enfant d’un couple d’aubergistes, Nicolas Appert est un des inventeurs de la fin du 18ème et de la première moitié du 19ème siècle qui aura une influence majeure sur le mode de vie depuis son époque jusqu’à nos jours.

Plongé dès son plus jeune âge dans l’atmosphère de la cuisine et de la confiserie, il apprend alors de ses parents les méthodes utilisées à l’époque pour la conservation des denrées alimentaires.

D’abord au « service de bouche » du duc Christian IV de Deux-Ponts-Birkenfeld au château de Deux-Ponts en Allemagne, à la mort de ce dernier en 1775, il reste comme « officier de bouche » au service de la comtesse de Forbach, dans son château de Moselle, jusqu’en 1784.

A cette date, il s’installe à Paris et ouvre, au 47 rue des Lombards, une boutique de confiseur à l'enseigne de « la Renommée ».

Il épouse en 1785 Élisabeth Benoist ; ils auront cinq enfants, un garçon et quatre filles.

Devenu grossiste, il emploie six employés et a des correspondants à Rouen et à Marseille.

Engagé dans l’action révolutionnaire de 1789 à 1794, il devient président de la « Section des Lombards » il est arrêté et passe trois mois en prison.

Jamais jugé, deux de ses amis ayant soudoyé un greffier, il est libéré après Thermidor.

Il recherche alors des solutions à apporter aux faiblesses des moyens de conservation de l’époque, froid, fumage, et conservateurs tels que le sel, l'alcool, le vinaigre, la graisse, le sucre, qui ont une efficacité partielle et sont d’autant plus onéreux qu’ils sont pour l’Etat des instruments politiques et fiscaux très lucratifs.

Il met au point en 1795, soit soixante ans avant Louis Pasteur et la « pasteurisation », le procédé qui rend possible la mise en conserve des aliments, appelé « appertisation ».

Installé à Ivry-sur-Seine, il améliore sa découverte, la « Verrerie de la Gare » lui fournissant des bouteilles à large col pour ses essais de conserves dans des navires au profit des équipages souvent décimés par le scorbut.

En 1802, il crée à Massy la première fabrique de conserves au monde, où il emploie une dizaine, puis une cinquantaine d’ouvrières.

Les tests sur les navires de la marine française étant concluants, les rapports des préfets maritimes sont favorables et la presse publiant des articles élogieux, il décide de solliciter un prix auprès du gouvernement et adresse, le 15 mai 1809, au ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Bachasson, un courrier l'informant de sa découverte.

La réponse du ministre lui laisse le choix : soit prendre un brevet, soit offrir sa découverte à tous et recevoir un prix du gouvernement, à charge pour Appert de publier à ses frais le fruit de ses découvertes.

Nicolas Appert opte pour la seconde solution, préférant faire profiter l'humanité de sa découverte plutôt que de s'enrichir.

La commission formée à cet effet lui accorde un prix de 12 000 francs pour solde de tous comptes.

Très rapidement, ce mode de conservation va se répandre grâce à l’ouvrage « L'Art de conserver pendant plusieurs années toutes les substances animales et végétales » que Nicolas Appert va publier, tout d’abord à 6 000 exemplaires, puis lors de trois éditions suivantes en 1811, 1813 et 1931.

Dès ce moment cette méthode, très appréciée chez les soldats et les marins, se voit copiée par les conserveurs anglais.

Les Britanniques qui modernisent le procédé en l’adaptant à un boitage beaucoup plus léger en fer blanc, ne verseront aucune compensation financière à Nicolas, se contentant de l’honorer du titre symbolique de « bienfaiteur de l’humanité ».

La demande de conserves se réduisant considérablement du fait du déclin de la marine impériale de Napoléon, après la défaite de Trafalgar et le blocus continental, venant s’ajouter à une concurrence anglaise favorisée par un accès à un fer-blanc de meilleure qualité et moins coûteux, finira par ruiner Appert.

Âgé de quatre-vingt-onze ans, veuf, sans argent pour s’offrir une sépulture, Appert meurt le 1er juin 1841 à Massy, où son corps est déposé dans la fosse commune.

Triste fin pour cet homme génial, ce « bienfaiteur de l’humanité » comme l’ont baptisé les Anglais alors que, sans aucun scrupule, ils lui voleront les bénéfices de son invention et le réduiront à la misère.

Nicolas Appert a reçu les honneurs de la Poste Française avec l’émission d’un timbre en 1955 dessiné et gravé par Henri-Lucien Cheffer et référencé aux éditions Yvert et Tellier sous le n°1014.

En 2010, la Poste Monégasque émettra également un timbre à son effigie.

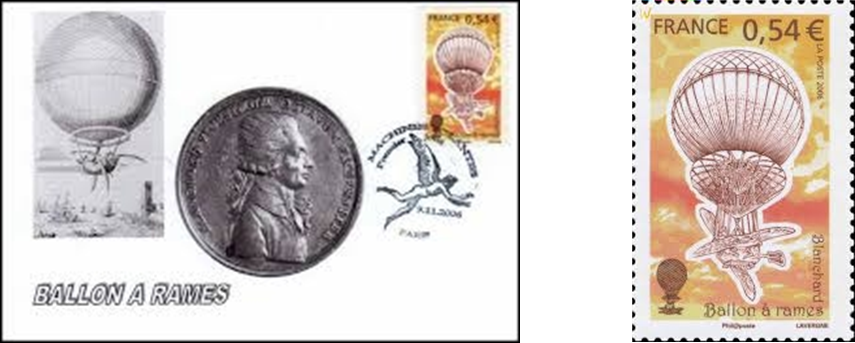

Jean-Pierre François Blanchard est un autodidacte français.

Touche-à-tout génial, il conçoit tout d’abord des automates avant de mettre au point une machine à pédales, puis une machine hydraulique pour alimenter successivement Château-Gaillard, Vernon et enfin Grenoble.

Mais surtout, inspiré par les frères Montgolfier et Léonard de Vinci, il voua une véritable passion pour la conquête des airs.

Frappé d’apoplexie, il meurt le 7 mars 1808 après la chute de son ballon d’environ 20 mètres de haut.

Emission d’un timbre par la poste française en 2006

Référence catalogue Yvert et Tellier n°3983

D’origine modeste, fils d’un ouvrier tourneur, il développe très rapidement, en observant son père, une véritable passion pour la mécanique mise au service d’un incontestable talent d’inventeur.

Des automates et machines à pédale de ses débuts, cet autodidacte, observateur passionné des œuvres de Léonard de Vinci, conçoit des machines hydrauliques qu’il mettra en œuvre à trois reprises avant de se consacrer exclusivement à la passion qui le poursuivra toute sa vie, la conquête de l’air.

Dans l’esprit des recherches du grand Léonard, il imaginera, tout d’abord, une machine volante en forme d’oiseau avec six ailes et un gouvernail qui ne pourra jamais décoller.

Déçu par cette première expérience, il décide de suivre l’exemple des frères Montgolfier et celui d’un autre inventeur, Jacques Charles, en construisant un ballon gonflé à l’hydrogène équipé d’une hélice et de rames en plumes afin d’essayer de diriger le vol à la force des bras.

Le 2 mars 1784, devant une foule de curieux, le ballon s’élève, franchit la Seine pour revenir se poser rue de Sèvres.

Il renouvellera cet exploit la même année, successivement à Rouen puis à Londres.

Aidé par John Jeffries, un ami mécène américain, ils entreprennent une traversée de la Manche en ballon. Cette traversée sera très mouvementée. Au bout d’un peu moins d’une heure, le ballon entame une descente incontrôlée. Tout ce qui pouvait être jeté par-dessus bord, le ballon accepte de reprendre de l’altitude, mais recommence à descendre une heure après. L’ancre et tous les agrès qu’il était possible de jeter étant jetés à la mer, les deux hommes se déshabillèrent presque entièrement pour se poser, après avoir ainsi repris in-extremis de l’altitude, à moitié nus, dans une forêt proche de la côte.

L’écho de cet exploit, retentissant dans toute l’Europe, permit à notre aérostier d’effectuer de nombreuses démonstrations, pimentant ses vols par des essais de largage d’animaux équipés de parachutes de son invention.

Quelques temps après, après avoir heurté une cheminée peu après le décollage, il évite de peu une rivière pour atterrir dans un champ, le propriétaire exigeant dix ducats de dédommagement, et les paysans accourus, munis de fourches et de bâtons, démolissent la nacelle et dérobent la gaze d’or et la toile qui l’entouraient.

Au cours de sa seizième ascension, à Gand, son ballon s’étant élevé à très haute altitude, il ne peut résister au froid, il le crève, largue la nacelle et, en s’accrochant aux cordes, réussit à rejoindre le sol sans blessure.

Au début des années 1790, il se rend aux États-Unis où il restera quatre ans.

Il devient ainsi l’auteur du premier voyage aérien dans ce pays et aura pour témoins de ses vols cinq présidents, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison et James Monroe.

De retour en France en 1796, il ouvre à Passy un café-concert.

Le 20 février 1808, alors qu’il effectue sa 66ème ascension près de La Haye, il est victime d’une crise d’apoplexie et son ballon, livré à lui-même, tombe un peu plus de dix huit mètres plus bas.

Transporté en France, il meurt un an plus tard, le 7 mars 1808.

Sa seconde femme, Madeleine-Sophie Armant, assuma la suite des présentations en vol libre.

En 1819, elle meurt accidentellement, son ballon s’étant enflammé.

La France n’est pas la seule à avoir honoré la mémoire de cette attachante personnalité de la fin du 18ème siècle.

On peut citer, entre autres, les postes du Burundi, de Centrafrique, de Pologne, du Ruanda, de la Tchécoslovaquie.

Nicolas Baudin est un explorateur, navigateur et cartographe français. Âgé de 21 ans, il intègre la Marine française, participe à la guerre d’indépendance américaine puis démissionne pour naviguer à son propre compte.

Il commerce d’abord avec l’ile Maurice, se familiarise avec les sciences naturelles et tout particulièrement la botanique et met au point une méthode de transport garantissant la survie des plantes et animaux transportés.

En octobre 1800, il se voit confier par le Directoire une mission vers l’Australie.

La rivalité entre Nicolas et les officiers et le groupe de savants qui l’accompagnent est telle que l’expédition se disloque.

Le 1er navire rallie la France le 7 juin 1803 et le 2ème, dix mois plus tard, reviendra sans Nicolas, décédé de la tuberculose le 16 septembre 1803 à l’ile Maurice.

En 2002, pour le bicentenaire de la rencontre entre les deux explorateurs, Nicolas Baudin et Matthew Flinders, les Postes française et australienne ont effectué une émission commune de timbres à l’effigie des deux navigateurs les deux vignettes françaises étant référencées au catalogue Yvert et Tellier sous les n°3476 et 3477

Fils d’une famille de marchands de Saint-Martin-de-Ré, il s'engage à quinze ans dans la marine marchande et en 1774 comme cadet à la Compagnie des Indes orientales.

En 1776, alors qu’il s’est engagé dans la Marine Nationale Française, il est sous-officier au régiment de Pondichéry avec la fonction de fourrier.

Deux ans plus tard, il sert aux Antilles pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, navigue sur des navires armés par l’armateur nantais Peltier Dudoyer et obtient après plusieurs années le commandement de la frégate « l'Apolon » chargée de transporter la Légion du Luxembourg pour soutenir les Hollandais au Cap de Bonne-Espérance.

Arrivé au port de Brest, où il rejoint les vaisseaux chargé d'accompagner le convoi, le commandant de la forteresse du port lui retire le commandement au profit d'un officier de la « Compagnie des Indes », faisant fi d'une ordonnance de 1778 qui visait, à mérite égal, à ne pas favoriser les officiers de la noblesse vis-à-vis des officiers roturiers.

Ulcéré par cette marque de favoritisme de naissance, il démissionne et réintègre la marine marchande.

Capitaine en 1785 de la « Caroline » il transporte les derniers Acadiens de Nantes à La Nouvelle-Orléans et à cette occasion, des négociants en bois de La Nouvelle-Orléans signent un contrat avec lui pour transporter notamment une cargaison de bois et des marchandises diverses à bord du navire la « Joséphine ».

Il appareille le 14 juillet 1786 à destination de l'Ile-de-France, et en chemin fait escale à « Cap Français » en Haïti, où il est informé qu'un botaniste autrichien, Franz Boos, attend au cap de Bonne-Espérance un bateau pour l'emmener à l'Ile-de-France et, en arrivant au Cap, il le prend à bord.

Quelque temps après, Boos, avec qui il s’est lié d’amitié, confie à Baudin la mission de rapporter en Europe ses précieuses collections de spécimens de flore du Cap et de l'Ile-de-France au port de Trieste, autrichien à l’époque.

Baudin apprend ainsi la botanique et les techniques de maintien en vie des plantes et des animaux à bord.

Quelque temps plus tard, Boos est chargé par le gouvernement impérial autrichien d'organiser une expédition maritime de sciences naturelles à destination des côtes de Malabar et de Coromandel, du Bengale, de l'île de Ceylan, de Sumatra, Java, Bornéo, la Cochinchine, le Tonkin, la Chine et le Japon.

Baudin qui a toutes les raisons de penser qu'il sera le commandant de cette expédition part donc de Trieste à bord du navire la « Jardinière » à destination de Canton via l'Ile-de-France, aujourd’hui l’île Maurice.

Le navire qui navigue sous pavillon américain pour éviter d'être saisi par les Chinois en raison des dettes dues par la « Compagnie impériale asiatique de Trieste », arrive à destination et Baudin qui cherche à convoyer une cargaison de fourrures depuis les côtes nord-américaines, confie à son second le commandement de la « Jardinière ».

Malheureusement, le navire coule devant l'île Asunción à la fin de l'année 1789 et Baudin doit se rendre à l'Ile-de-France pour trouver un bâtiment de remplacement, la « Jardinière II » qui, à son tour, est détruit par un cyclone tropical.

Le 15 décembre 1789. Il embarque donc à bord d'un bâtiment espagnol de la Compagnie royale des Philippines à destination de Cadix, le « Placeres », au passage, il s'arrête au Cap pour prendre à bord la collection du botaniste autrichien, Georg Scholl, adjoint de Boos, qu'il doit livrer au palais de Schönbrunn.

Cependant, l'état déplorable du navire oblige à s'arrêter à l'île de la Trinité, où la collection est déchargée, et Baudin continue sa route sur un autre bateau vers la Martinique.

Il propose alors ses services à Vienne par courrier pour assurer le transport du reste de la collection de Scholl, ce dernier plaidant lui-même sa cause pour l'organisation d'une expédition en Extrême-Orient sous drapeau impérial autrichien.

La cour de Schönbrunn octroie finalement à Baudin le titre de capitaine de la Marine impériale en janvier 1792 et un navire est armé et baptisé également du nom de la « Jardinière » avec à son bord, deux botanistes, Franz Bredemeyer et Joseph van der Schot.

Entre-temps, après l’écroulement du trône de France, la nouvelle République entre en guerre contre l'Autriche, ce qui cause des retards dans l'organisation de l'expédition.

La « Jardinière » quitte enfin Malaga le 1er octobre 1792, franchit le cap de Bonne-Espérance et se dirige vers la Nouvelle-Hollande.

La survenue de deux cyclones consécutifs empêche la mission d'effectuer toute étude véritable et le navire doit se rendre à Bombay pour réparations.

L'expédition repart ensuite vers le golfe Persique, la côte orientale africaine, la mer Rouge, où des spécimens de flore et de faune sont collectés mais, la campagne scientifique s’achève brutalement en juin 1794 lorsqu'une tempête éclate à la baie de la Table.

Baudin survit à la catastrophe, rentre en France via les États-Unis, après avoir pu décharger la cargaison de la « Jardinière » à l'île de la Trinité et tente alors sans succès d'intégrer la marine de guerre française.

En mars 1796, rencontrant à Paris le botaniste Jussieu, il lui propose d'organiser pour le compte du Muséum national d'histoire naturelle une expédition aux Antilles et aux Caraïbes pour rapporter des plantes, des oiseaux et des insectes et de rapporter le reste de la collection laissée à la Trinité.

La proposition est acceptée par le gouvernement français.

Baudin est nommé commandant en chef de l'expédition à bord de la « Belle-Angélique » qui appareille du Havre le 30 septembre 1796, mais est remplacée à partir des Canaries par la « Fanny ».

L'expédition qui comporte un botaniste, un jardinier et deux zoologistes, atteint l'île de la Trinité en avril 1797, mais l'île vient juste d'être prise par les Britanniques en chassant les Espagnols et les nouvelles autorités interdisent à Baudin de charger la collection botanique laissée trois ans plus tôt.

Baudin repart donc pour Saint-Thomas et Sainte-Croix, puis visite Porto Rico.

Des collections de flore et de faune sont rassemblées et la « Fanny », remplacée par un nouveau navire plus maniable la « Belle-Angélique », sera de retour en France en juin 1798.

Les 27 et 28 juillet 1798, il participe au cortège de la célébration de la « fête de la Liberté » avec des chars chargés des plantes exotiques qu'il vient de ramener.

Le 4 août 1798, Nicolas Baudin, sur le rapport du ministre de la Marine au Directoire, est réintégré dans la marine de guerre le, avec le grade de capitaine de vaisseau.

En octobre 1800, après avoir obtenu une audience du Premier Consul, il se voit confier une expédition sur les côtes de l'Australie avec deux navires, « Le Géographe » et « Le Naturaliste ».

Il doit être accompagné par vingt-deux savants, dessinateurs et jardiniers, dont neuf zoologistes et botanistes.

L’expédition qui est destinée à redorer le blason de la France en matière scientifique, va se transformer en un véritable calvaire.

Victime du mal de mer, le groupe des savants ne supportant pas le voyage, la moitié quitte l'expédition, accompagnée d’une partie des officiers, à l'escale de l'Ile-de-France, en avril 1801.

D'autres meurent de dysenterie au cours du voyage qui se poursuit et d'autres enfin sont débarqués pour cause de maladie, comme le botaniste Jean-Baptiste Leschenault en juin 1803.

Un grand nombre de jeunes officiers sont jeunes, supportent mal le commandement de Baudin qui lui-même n'apprécie pas l'orgueil aristocratique de certains.

Il ira jusqu’à provoquer un duel avec Alexandre Le Bas de Sainte-Croix, son second, avant de le débarquer sur l’archipel indonésien du Timor.

En mai 1801, Baudin et ses deux navires atteignent enfin la Nouvelle-Hollande, ancien nom de l’Australie.

Les travaux de cartographie peuvent commencer et les scientifiques collectent plantes et animaux.

Si la moisson des plantes est abondante au point d’envahir les moindres recoins des deux navires transformés en laboratoires flottants, beaucoup d’animaux sont malades et les kangourous capturés meurent.

De surcroit, beaucoup de marins ont le scorbut.

Une mauvaise nouvelle vient encore assombrir le tableau, car, en avril 1802, près de l’ile Kangaroo, l’expédition rencontre celle de Matthew Flinders, explorateur et naturaliste anglais qui dessine également la zone maritime et qui a pratiquement achevé de relever le tour de l’Australie.

Devancé, Baudin arrive donc trop tard pour revendiquer être le découvreur de ces terres.

Il fait escale pour se ravitailler à la colonie britannique de Port Jackson le 27 juin 1802 jusqu'en novembre, pour son ravitaillement, puis ses deux navires restent un mois en Tasmanie avant d'aller vers le nord à Timor.

L'expédition qui fut considérée à l’époque comme l'un des plus grands voyages scientifiques de tous les temps, a cartographié une grande partie de cette terre demeurée jusque-là méconnue et encore aujourd'hui, beaucoup d'endroits, sur les côtes australiennes, portent le nom dont Baudin et son équipage les avaient baptisés.

Le « Naturaliste » va rentrer au Havre en juin 1803, suivi par le « Géographe » qui ralliera Lorient le 21 mars 1804, rapportant des dizaines de milliers de spécimens de plantes inconnues,

- 2 500 échantillons de minéraux,

- 12 cartons de notes, observations et carnets de voyages,

- 1 500 esquisses et peintures, ces descriptions importantes pour les naturalistes et les ethnologues s'accompagnant de cartes géographiques de presque toute la partie sud et ouest de l'Australie ainsi que de la Tasmanie.

L'expédition aura coûté la vie à de nombreux explorateurs et Nicolas Baudin lui-même, sur le chemin du retour, succombera à la tuberculose le 16 septembre 1803 à l'île Maurice.

Il rendra l'âme dans la maison de Mme Kérivel où il était soigné et sera enterré le lendemain avec les honneurs dus à son rang, mais peu regretté de ses officiers d'état-major.

La rencontre entre les deux explorateurs Nicolas Baudin et Matthew Flinders a fait l’objet le 4 avril 2002, à l’occasion du bicentenaire de cette rencontre, d’une émission commune de quatre timbres, deux pour l’Australie et deux pour la France, ces deux derniers sous la référence Yvert et Tellier n°3476 et 3477.

Antoine Barnave, avocat, est un homme politique grenoblois.

En 1788, élu député du Tiers-Etat du Dauphiné à Vizille, il représente sa région aux Etats-généraux qui se tiennent à Versailles le 5 mai 1789.

Il sera l’un des premiers à prononcer « le Serment du Jeu de Paume »

Après la « Nuit du 4 Août » et « la Suppression des Privilèges »

mettant fin au régime féodal, il est nommé à la commission

chargée de rédiger la « Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ».

Président éphémère de « l’Assemblée Constituante », il est chargé par « l’Assemblée Législative » de ramener la famille royale à Paris après la fuite à Varenne.

Cet épisode le bouleverse et réveille en lui des sentiments royalistes.

Il essayera en vain de sauver le roi, et la découverte de papiers compromettants entraine son arrestation et sa condamnation à mort.

Il meurt guillotiné le 29 novembre 1793.

Emission d’un timbre par la Poste française en 1989

Référence catalogue Yvert et Tellier n°2568

Antoine-Pierre-Joseph-Marie Barnave est le fils d’une famille bourgeoise aisée Dauphinoise.

Son père, Jean-Pierre Barnave, est avocat auprès du Parlement de Grenoble, et sa mère, Marie-Louise de Pré de Seigle de Presle, est issue d’une famille protestante.

Après des études de droit à Grenoble, il obtient le diplôme de bachelier, puis de licencié en droit à l’université d'Orange.

En 1783, il est choisi parmi les jeunes avocats pour prononcer le discours de clôture du Parlement de Grenoble et il se fait remarquer par son indépendance d’esprit en discourant sur « la division des pouvoirs ».

Comme la plupart des représentants de la bourgeoisie, il souhaite qu’« une nouvelle distribution de la richesse entraîne une nouvelle distribution du pouvoir ».

Le 7 juin 1788, lors de l’émeute survenue dans la capitale dauphinoise et baptisée « journée des tuiles », en raison de l’affrontement entre les insurgés et la troupe à coup de tuiles, il rédige un libelle « L'Esprit des Édits », appelant à soutenir le Parlement de Grenoble suspendu par le pouvoir central.

En compagnie de Mounier, jeune et brillant avocat comme lui, ils obtiennent le 21 juillet au château de Vizille la réunion des députés des trois ordres du Dauphiné.

La résolution de Mounier réclamant le rétablissement des parlements provinciaux et la convocation des États généraux y est adoptée.

Le 7 janvier 1789, Mounier et Barnave sont élus représentants du Tiers état à cette assemblée.

Barnave, dont le rôle devient très important, est en désaccord avec Mounier qui penche pour un compromis monarchique et s'oppose à la prise du pouvoir par la « Constituante ».

Il s’éloigne alors de lui et constitue avec d’autres personnalités importantes de la Révolution, Adrien Duport et les frères Charles et Alexandre de Lameth, un groupe d'action politique dénommé le « triumvirat », siégeant à l'extrême gauche de l'Assemblée.

Le 22 juillet 1789, au lendemain du lynchage de l’intendant général Foullon et de son gendre Berthier de Sauvigny qui figurent parmi les premières victimes de la Révolution, il monte à la tribune et réplique aux députés indignés par cet acte : « Messieurs, on veut vous attendrir en faveur du sang versé hier à Paris. Ce sang était-il donc si pur, qu'on n'osât le répandre ? »

Cette phrase passera à la postérité et vaudra à Barnave le surnom du « Tigre ».

L’un des rares orateurs à pouvoir rivaliser avec Mirabeau, son éloquence lui procure une influence et une popularité importantes.

Après les Journées des 5 et 6 octobre 1789, au terme desquelles le Roi et sa famille sont contraints de revenir à Paris, capitale de la France, le triumvirat formé par Duport, Barnave et Alexandre Lameth participe à la création de la « société des Amis de la Constitution et de la Liberté », qui deviendra par la suite le « Club des jacobins » qui intrigue afin d’écarter Mirabeau et La Fayette du pouvoir.

Le 1er août 1790, Barnave est élu maire de Grenoble, mais se désiste quelques mois plus tard, invoquant les contraintes de son mandat.

Il accède à la présidence de l’Assemblée constituante le 25 octobre 1790 pour une durée de quinze jours. Sa popularité atteint son apogée mais va bientôt décliner.

En effet, ses amis et lui sont des partisans du « suffrage censitaire », système fondamentalement inégalitaire qui ne donne le droit de vote qu’à ceux dont le montant des impôts atteint un certain seuil.

D’autre part, à la même époque, il est attaqué par le journaliste Brissot, qui lui reproche dans son journal ses prises de positions sur le statut des « gens de couleurs » dans les colonies françaises.

En effet, Barnave se montre hostile à ce qu’on leur accorde le droit de citoyen et, au cours de débats à l'assemblée, il s'exclame : « le nègre ne peut croire qu'il est l'égal du blanc ».

Cette position ternit considérablement sa popularité et figurera dans l'acte d'accusation qui, sous la Terreur, l'enverra à l'échafaud.

Il ne réussit pas dans un premier temps à empêcher le vote d'un décret qui accordait l'égalité des Blancs avec une partie des hommes de couleur libres, mais le 24 septembre 1791, il parvient à faire abroger le décret, rompant complètement avec les Jacobins qui le radient du club le lendemain.

À l’occasion de la tentative de fuite de Mmes Adélaïde et Victoire, les tantes du Roi, Barnave dépose un amendement pour interdire à tout membre de la famille royale de s’éloigner de Paris.

Lors de sa tentative de fuite les 21 et 22 juin 1791, Louis XVI étant arrêté à Varennes, c’est lui qui est envoyé par l’Assemblée, en compagnie de deux autres députés, le révolutionnaire Pétion et l’officier général Latour-Maubourg, pour ramener la famille royale à Paris.

Pendant les trois jours que dure le voyage de retour Barnave est touché par la détresse de Marie-Antoinette et il entame avec elle une correspondance secrète.

Il rejoint alors les monarchistes constitutionnels du « club des Feuillants » ce qui lui vaut la haine du peuple parisien et des Jacobins lesquels dénoncent « Barnave noir derrière et blanc devant ».

Le 15 juillet 1791, il prononce devant l’assemblée un discours sur « L’inviolabilité royale, la séparation des pouvoirs et la terminaison de la Révolution française ».

Par l’entremise de sa correspondance avec Marie-Antoinette, il cherche à obtenir du Roi qu’il se rallie sincèrement à la Constitution et obtienne de « l’empereur romain germanique », frère de la reine, la reconnaissance du nouveau régime.

Durant les mois d’août et de septembre, Barnave et les modérés, malgré l’opposition de Robespierre et de la gauche, arrivent à sauver la monarchie.

A la suite de la journée du 10 août 1792, une correspondance très compromettante pour Barnave est découverte dans l'armoire de fer du cabinet du roi au palais des Tuileries.

Alors qu’il est de retour à Grenoble, il est arrêté le 19 août dans sa maison familiale de Saint-Egrève et est incarcéré successivement dans la prison de la citadelle de la Bastille, puis au couvent de Sainte-Marie-d’en-Haut, transformé en prison politique.

En juin 1793, il est isolé au fort Barraux au-dessus de Grenoble puis, pour un temps très bref, dans la prison de Saint-Marcellin.

Le 18 novembre, il est transféré à Paris dans la prison de la Conciergerie, la Convention demandant sa comparution devant le Tribunal révolutionnaire.

Son procès a lieu les 27 et 28 novembre, et malgré la plaidoirie qu’il prononce lui-même il est condamné à mort.

Il sera guillotiné le lendemain, 29 novembre 1793.

Antoine Barnave a reçu les honneurs de la Poste française avec l’émission d’un timbre en 1989, dans la série « Personnages célèbres de la Révolution française » dessiné et référencé aux éditions Yvert et Tellier sous le n°2568.

André-Marie Ampère est un célèbre physicien français.

Son père, juge de paix à Lyon, prenant fermement position contre les excès de la Révolution est arrêté et guillotiné le 25 novembre 1793.

Bouleversé, André-Marie tombe dans un état de prostration profond dont seul son amour pour sa future épouse, Julie Carron, pourra le distraire.

Installé d’abord dans un petit laboratoire à son domicile, puis au cours de sa carrière, cet inventeur de génie sera l’initiateur d’avancées considérables, notamment dans les domaines de l’électricité et de l’électromagnétisme.

La reconnaissance de la communauté scientifique lui vaudra l’insigne honneur de voir donner son nom à l’unité internationale d’intensité électrique.

Il meurt à Marseille le 10 juin 1836.

Emission de deux timbres par la poste française en 1936 et 1949

Références catalogue Yvert et Tellier n°310 et 845

Il est le fils de Jeanne Antoinette de Sutières-Sarcey et de Jean-Jacques Ampère, négociant en soie de l'agglomération lyonnaise.

Il passe son enfance et son adolescence dans la maison familiale située à Poleymieux-au-Mont-d'Or, où son père entreprend de l’éduquer selon les bases et les théories du philosophe Jean-Jacques Rousseau.

Très jeune, il révèle une fièvre d’apprendre et de connaitre tout à fait exceptionnelle.

Puisant librement dans la bibliothèque paternelle, il lit avec passion « L'Histoire naturelle » de Buffon et « L'Encyclopédie » de Diderot et d'Alembert dont il aurait, dit-on à quatorze ans, entièrement lu les vingt volumes.

C’est à treize ans qu’a lieu son premier véritable contact avec les mathématiques en lisant les « Éléments de mathématiques » de Dominique-François Rivard.

Il naitra alors chez lui une véritable passion pour l'algèbre et les courbes coniques.

De surcroît, sa maitrise du latin lui permettra de prendre connaissance des travaux d'Euler et de Bernoulli, mathématiciens et physiciens suisses.

Durant la Révolution, le père d'André-Marie retourne à Lyon pour y exercer les fonctions de juge de paix et, prenant alors position contre les excès révolutionnaires, il est arrêté, condamné à la peine capitale et guillotiné le 25 novembre 1793.

La nouvelle de cette exécution plonge André-Marie dans un état de prostration intellectuelle extrêmement profond.

Heureusement, il fait connaissance et s'éprend de Julie Carron qu’il épousera le 6 août 1799. Un an plus tard, naîtra leur fils Jean-Jacques, ainsi prénommé en hommage à son grand-père paternel.

Pendant les premières années de son mariage, Ampère installe chez lui un petit laboratoire et y dispense des cours privés de mathématiques, de physique et de chimie, et fréquente également plusieurs cercles de réflexion.

En 1801, il est nommé professeur de physique-chimie à l'école centrale du département de l'Ain à Bourg-en-Bresse.

Il publie en 1802 un important mémoire intitulé « Considérations sur la théorie mathématique du jeu » dans lequel il aborde les principes et les lois de la Statistique.

Ce mémoire attire l'attention de l'astronome Delambre, qui lui permet d'être nommé professeur de mathématiques transcendantes au lycée de Lyon.

Malheureusement, sa femme Julie, gravement malade et restée à Lyon en compagnie de leur jeune enfant, décède en 1803.

Bouleversé, il quitte Lyon pour Paris où, toujours soutenu par Delambre, il est nommé en 1804 « répétiteur d'analyse » à l'École polytechnique.

Le 1er août 1806, il épouse Jeanne-Françoise Potot dont il se séparera en 1807.

De cette union naitra en 1807 une fille prénommée Albine.

Profondément tourmenté par sa vie sentimentale, Ampère est assailli de doutes religieux.

À partir de 1809, Ampère est professeur d'analyse et de mécanique à l'École polytechnique jusqu'à sa démission en 1828.

Parallèlement, il entre en 1814 à l'Académie des sciences dans la section de géométrie.

Entre 1819 et 1820, il enseigne la philosophie à la faculté des lettres, puis il est élu en 1824 à la chaire de physique du Collège de France.

Faisant preuve d’un éclectisme exceptionnel, André-Marie fut durant toute son existence une sorte de « touche-à-tout » de génie.

Après la mort de sa seconde épouse, il se passionne pour la philosophie qu’il qualifie de « seule science importante ».

Il s’intéresse à la poésie et à la métaphysique, étudie l’histoire naturelle et la botanique.

En chimie, il émet conjointement avec Avogadro l'hypothèse que le nombre de molécules contenues dans un gaz est proportionnel à son volume, ce qui aboutit à la formulation de la loi connue sous le nom « d’Avogadro-Ampère ».

Excellent mathématicien, il va surtout se consacrer au magnétisme et à l’électricité en mettant en évidence la relation existant entre eux.

De ses études et ses recherches naissent des théories, des lois physiques et des applications qui fondent en grande partie la connaissance moderne de l’électrodynamique, ce qui se traduira, en particulier, par une loi qui porte son nom et qui décrit les forces que deux conducteurs parallèles parcourus par des courants électriques exercent l'un sur l'autre.

De nombreux instruments et prototypes divers seront créés à sa demande pour illustrer ses recherches.

Il invente, entre autres, le tout premier télégraphe électrique et crée avec le galvanomètre l’ancêtre des différents appareils de mesures électriques.

Déjà de son vivant, ses pairs reconnaitront en lui un savant d’exception.

En 1808, Napoléon le nomme inspecteur général de l'Université française impériale.

En 1814, il est élu membre de l'Académie des sciences à Paris.

Il entretient également des relations nourries avec la plupart des savants qui lui sont contemporains.

L’unité internationale d’intensité électrique, symbole A, porte son nom, Ampère étant le seul avec Kelvin, à avoir donné son nom à l'une des sept unités de base du Système international.

Paradoxalement, il meurt en 1836, dans l’indifférence générale,, et sa dépouille est d’abord inhumée à Marseille, où il était de passage.

Il faut attendre 1869 pour qu’un ami de son fils Jean-Jacques obtienne le rapatriement de sa dépouille à Paris, où il rejoint enfin son fils, dans sa dernière demeure, au cimetière Montmartre.

Depuis, son nom figure sur des plaques de très nombreuses rues françaises, le prix Ampère est décerné chaque année par l'Académie des sciences et à Poleymieux-au-Mont-d'Or le musée Ampère a été aménagé dans sa maison d’enfance.

Un astéroïde, (10183) Ampère, porte son nom.

Trois navires-câbliers, d'abord affrétés par l'Administration des PTT, puis par France Télécom, ont porté son nom : « Ampère 1 » de 1864 à 1924, « Ampère 2 » de 1930 à 1944, puis « Ampère 3 » de 1951 à 1984.

La Poste Française n’est pas la seule à avoir honoré la mémoire de cet illustre savant. On peut citer, entre autres, l’Albanie, l’Allemagne de l’Est, le Liechtenstein, la Macédoine, la Principauté de Monaco, le Territoire français des Afars et des Issas.

Jean Alaux est un peintre français du 19ème siècle.

Élève de l’école des Beaux-arts de Paris, il est second prix de Rome en 181 et premier prix de Rome l’année suivante.

Pensionnaire à la « Villa Médicis », il se lie d’amitié avec Ingres.

Directeur de l’Académie de France à Rome, il est élu membre de l’Académie des Beaux-Arts.

Peintre favori de Louis Philippe, on lui doit la décoration de la Salle des Généraux du château de Versailles.

Il meurt à Paris le 2 mars 1864 et repose au cimetière de Montmartre.

Emission d’un timbre par la poste française en 2012

Référence catalogue Yvert et Tellier n°4660

Fils de Pierre-Joseph Alaux et de Marie-Rose Gras-Lasalle, il naît le 15 janvier 1786 à Bordeaux.

C’est une famille de peintres, son père, ses frères Jean-Pierre dit Ozou et Jean-Paul dit Gentil sont tous peintres.

Il épouse l’artiste-peintre Fanny Alaux et il est l’ancêtre du peintre Jean-Pierre Alaux décédé en 2020.

Jean Alaux est admis à l'École des Beaux-arts de Bordeaux, où il est l'élève de Pierre Lacour, et il est admis par la suite à l'Ecole des beaux-arts de Paris, où il est l'élève de Pierre-Narcisse Guérin, peintre néoclassique français.

Lauréat du second prix de Rome en 1814, il obtient l’année suivante le premier prix de Rome avec une œuvre intitulée « Briséis pleurant le corps de Patrocle dans la tente d’Achille ».

Ce tableau est conservé à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris

De 1817 à 1821, il séjourne comme pensionnaire à la Villa Médicis de Rome et devient l’ami de Jean-Auguste-Dominique Ingres.

Ce dernier réalisera de lui en 1818 deux portraits à la mine de plomb, tandis qu’Alaux réalisera lui-même « L’atelier d’Ingres », une de ses œuvres les plus connues conservée au musée Ingres à Montauban.

Exposant au salon de Paris à partir de 1824, il y obtient une médaille de 1re classe dès sa première participation.

Tout d’abord nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1828, il est promu officier en 1841. Directeur de l'Académie de France à Rome de 1847 à 1852, il est élu membre de l'Académie des beaux-arts en 1851.

Sous la Monarchie de Juillet, Alaux devient le peintre favori de Louis-Philippe et à sa demande il réalise la décoration de la Salle des Généraux du Château de Versailles.

Il participe également à la décoration de la galerie des Batailles en peignant « La Bataille de Villaciosa » en 1836, « La Prise de Valenciennes » en 1837 et « La Bataille de Denain » en 1839, cette dernière œuvre servant de trame à l’émission d’un timbre français en 2012.

En 1854, il est choisi par Napoléon III pour décorer la grande coupole du Palais du Sénat, sur le thème de la glorification de Napoléon Ier.

Sa réputation de « Peintre d’Histoire » fait que Jean Alaux se voit confier en 1858 la restauration des fresques du Rosso dans la Galerie François Ier au château de Fontainebleau, ainsi que celles du Primatice de la Galerie Henri II.

Il meurt à Paris le 2 mars 1864 et est inhumé au cimetière Montmartre au coté de son arrière-petit-neveu Gustave Alaux, lequel est l'arrière-petit-fils de son frère Jean-Paul Alaux.

La poste française honorera sa mémoire en émettant un timbre en 2012 représentant un détail de son œuvre « La bataille de Denain » et référencé aux éditions Yvert et Tellier sous le n°4660.

François Arago est un savant astronome, physicien et homme politique français.

Il participe au calcul de la longueur du méridien terrestre qui passe par Paris.

Cette mission le conduisant en Espagne, il est fait prisonnier durant la guerre, et après plusieurs tentatives, parvient à s’évader. Rentré en héros à Paris, il est élu à l’Académie des Sciences à 28 ans.

Parallèlement à sa mission à l’observatoire de Paris, en 1829,

il entame une carrière politique.

Conseiller général puis député des Pyrénées-Orientales, il sera ministre et même chef d’État de la Seconde République durant un mois et demi et, à ce titre, il contribue à l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises.

A l’avènement du Second Empire, il démissionne de ses fonctions.

Il mourra le 2 octobre 1853 et sera inhumé au cimetière du « Père Lachaise »

Emission de trois timbres par la poste française en 1939-1949-1986

Références catalogue Yvert et Tellier n°427-845-2396

Ainé de sa fratrie les cinq autres étant Jean, général au service du Mexique, Jacques, écrivain et explorateur, Victor et Joseph, militaires, et enfin Étienne, écrivain et homme politique, il est le plus célèbre d’entre eux.

Son père, François Bonaventure Arago, propriétaire terrien, était maire d'Estagel dans les Pyrénées-Orientales, juge de paix du canton en 1790 puis directeur de l’Hôtel de la Monnaie à Perpignan en 1795 ; sa mère, Marie-Anne Agathe Roig étant la fille d'un paysan aisé de la région.

Après des études au collège de Perpignan, en 1803, à l’âge de 17 ans, il est sixième au concours d’entrée à l’Ecole Polytechnique dont il devient porte-drapeau.

A la sortie de l’Ecole, il est nommé secrétaire-bibliothécaire de l'Observatoire de Paris et est envoyé en Espagne pour poursuivre le relevé du méridien de Paris, la connaissance précise de la dimension de ce méridien étant nécessaire à la définition de l’unité fondamentale de mesure, le mètre, dix-millionième partie du quart d’un méridien terrestre.

Pris dans la guerre d'Espagne, lors d’une opération de triangulation sur le terrain, il est fait prisonnier.

Il s'évade plusieurs fois, et parvient à rejoindre Paris où il entre en héros en 1809, et sera élu membre de l'Académie des sciences le 18 septembre 1809, à seulement vingt-trois ans.

La même année, il est choisi par le mathématicien Monge pour le suppléer comme professeur de géométrie analytique à l'École polytechnique avec le titre de professeur adjoint.

En 1816, il crée un cours original d'« arithmétique sociale », donnant aux élèves des notions de calcul des probabilités, d'économie mathématique et de démographie.

Parallèlement, il poursuit sa carrière à l'Observatoire de Paris dont il deviendra directeur en 1843.

Savant d’un remarquable éclectisme, l’éventail de ses recherches, de ses publications et de son soutien aux inventeurs de son temps est particulièrement remarquable.

Il faut citer, entre autres :

- En optique, il assiste Fresnel dans ses expériences et détermine avec le physicien Jean-Baptiste Biot « l’indice de réfraction de l’air ».

En étudiant la polarisation de la lumière, il détermine, par exemple, le diamètre des planètes et explique entre autres la scintillation des étoiles à l'aide du phénomène des interférences.

- Ses autres études sont consacrées à l'astronomie, au magnétisme, aux expériences de mesure de la vitesse du son et il étudie les cuves sous pression.

- Il fait creuser le premier puits artésien de Paris.

- Il inspire à Foucault son expérience des miroirs tournants, qui permet ensuite de mesurer la vitesse de la lumière avec précision.

- Il promeut la photographie alors naissante en soutenant le daguerréotype mis au point par Louis Daguerre et, en janvier 1839, il présente devant l'Académie des sciences et l'Académie des beaux-arts réunies les premiers clichés.

En 1829, son épouse étant décédée, il est élu Secrétaire Perpétuel de l’Académie des Sciences.

C’est alors qu’il décide de se tourner vers la vie publique.

Dès 1830, il remporte ses premiers succès électoraux, d’abord comme conseiller général de la Seine en septembre 1830, puis député des Pyrénées-Orientales en juillet 1831.

Colonel de la Garde nationale pendant les Trois Glorieuses, il est une des figures du parti républicain pendant la monarchie de Juillet.

En 1846, candidat aux élections législatives, entre les Pyrénées-Orientales où il obtient l’incroyable score de 98,9 % des suffrages exprimés et la Seine où il obtiendra également un score équivalent, il choisit de représenter cette dernière.

Il devient ministre de la Guerre, de la Marine et des Colonies après la Révolution de 1848 dans le gouvernement provisoire de la Seconde République, puis président de la Commission exécutive, assumant de fait et durant six semaines une charge proche de celle de chef de l'État.

C’est durant cette période qu’il contribuera à l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises.

Louis-Napoléon Bonaparte exigeant des fonctionnaires un serment de fidélité, il refuse et préfère démissionner de son poste au Bureau des longitudes.

Le prince-président refuse sa démission et le dispense ainsi implicitement de prêter ce serment d’allégeance.

Après le coup d'État du 2 décembre 1851 et la création du Second Empire, il démissionne de ses fonctions, Napoléon III ne lui en tenant pas rigueur.

Malade, diabétique et souffrant de diverses affections, Arago meurt à Paris le 2 octobre 1853. Plusieurs dizaines de milliers de personnes assisteront au passage du cortège entre l'Observatoire et le cimetière du Père-Lachaise où il est inhumé.

Dans ses mémoires, Alexandre Dumas lui rendra un vibrant hommage : « Il est impossible d’être plus pittoresque, plus grand, plus beau même, que ne l’est François Arago à la tribune, quand une véritable passion l’emporte, [...] qu’il attaque les violateurs de la charte royaliste ou défende la Constitution républicaine. [...] C’est qu’Arago est non seulement la science, mais encore la conscience ; non seulement le génie, mais encore la probité ».

François Arago a été honoré à plusieurs reprises par la Poste Française :

- Une première fois en 1939 avec l’émission d’un timbre le représentant en train de promouvoir la photographie naissante devant l’Académie des Sciences, le timbre, dessiné et gravé par Antonin-Jean Delzer, figurant deux médaillons des profils de Niepce et Daguerre, est référencé aux éditions Yvert et Tellier sous le n°427.

- Le second en 1949, son profil figurant conjointement avec celui d’Ampère sur un timbre dessiné par André Spitz et gravé par René Cottet, référencé aux éditions Yvert et Tellier sous le n°845.

- Le troisième enfin, en 1986, dessiné et gravé par René Quillivic et référencé aux éditions Yvert et Tellier sous le n°2396.

Commentaires