Épisode 22

- JF

- 2 juil. 2025

- 4 min de lecture

Malgré cette émigration nordiste un peu inattendue et forcée par le sort, le véritable berceau familial des Bertrand reste bien évidemment le Sud, la Provence, son mistral et son incomparable ciel bleu.

Grand-père François, né à Saignon, avait deux sœurs, Madeleine et Francine, toutes deux restées sur place et ayant convolé provençal.

Madeleine avait eu trois filles, Francine, Berthe et Marguerite, Francine habitant Arles, Marguerite, ma marraine, alternant Marseille l’hiver et Auribeau près de Saignon durant les mois d’été, quant à Bertheb elle vivait à Apt, au lieudit « Le Balai ».

Nous lui rendions systématiquement visite, à chacun de nos séjours provençaux, et je garde surtout le souvenir de l’ombre épaisse d’une tonnelle et des verres de sirop noyés d’eau qui étaient le lot des enfants pendant que les « grands » se régalaient d’un pastis.

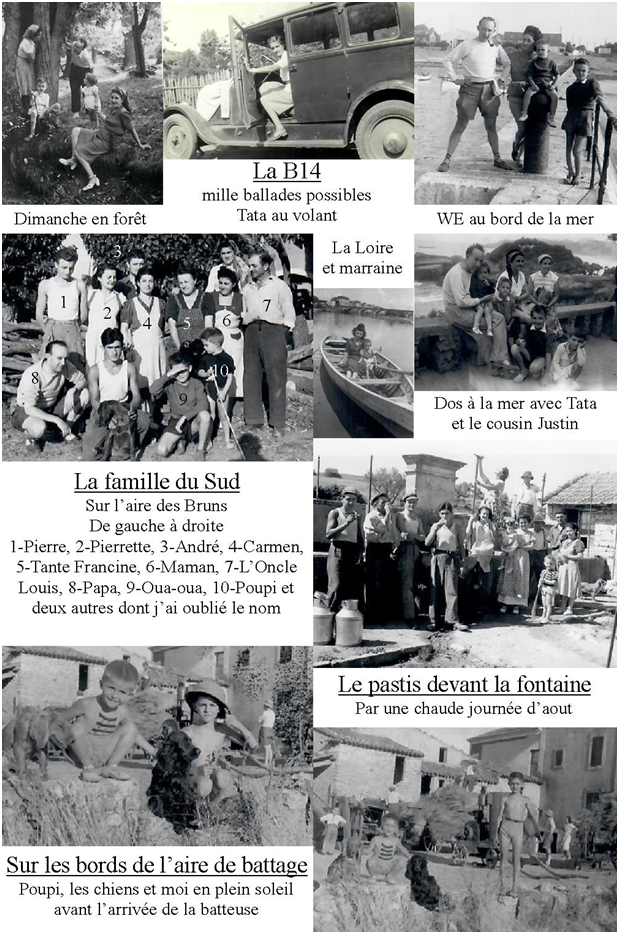

Mais notre véritable but de vacances était « Les Bruns », l’imposant mas de tante Francine et son époux Louis Jaubert, dit oncle Louis ou simplement l’Oncle, solide paysan provençal, plutôt petit, râblé et buriné par le soleil.

Un détail m’amusait beaucoup, son crâne blanc et chauve quand il ôtait son inséparable casquette.

Tante Francine était adorable, douce avec les enfants et remarquable cuisinière. Sa grande spécialité était le lapin désossé, farci de toutes les senteurs de Provence.

A ce sujet, une anecdote est particulièrement célèbre dans les chroniques familiales.

Tonton et Tata, Gégé et Anne-Marie, nous avaient rejoints lors des dernières vacances avant notre départ de Boisse-Penchot. La réputation de Tonton, plus gourmand que gourmet, avait convaincu tante Francine de se lancer dans son plat référence.

Tout le monde à table, une divine odeur filtrant de la cuisine, tante Francine apparut soudain et consternée, s’adressant en provençal à son époux : « lou cat a mangeat lou lapia ».

Je ne garantis pas l’exactitude de ma transcription de cette phrase de patois, mais il suffisait de regarder le visage décomposé de Tonton pour constater que tout le monde et surtout lui-même avaient très bien compris.

Sans dire un mot, l’oncle s’est alors levé pour aller chercher son fusil et, posté à l’extérieur, devant la seule issue de sortie de la cuisine, a procédé à une exécution systématique de tous les chats coupables de ce forfait culinaire.

Francine et Louis avaient trois enfants, André, l’ainé, qui avait épousé Carmen, et les jumeaux Pierre et Pierrette, cette dernière étant la marraine de notre sœur Catherine.

Tout ce petit monde participait aux tâches de la ferme et surtout en été au moment des moissons et du battage du blé.

A cette époque, les moissonneuses-batteuses n’existaient pas encore et, une fois le blé moissonné et mis en gerbes, les paysans faisaient appel à un énorme engin itinérant, la batteuse.

Cette imposante machine prenait place, le jour dit, sur l’aire, grande plateforme pavée prévue à cet effet.

Sous un soleil de plomb, dans la poussière épaisse et le bruit infernal de la machine, les gerbes étaient enfournées à la fourche, par les servants de la famille qui se relayaient de temps en temps, ce travail étant particulièrement épuisant.

A midi, à l’ombre du grand tilleul de la cour d’entrée, un copieux repas réunissait pour une pause d’une heure ou deux tous les participants, avant une reprise jusqu’en fin de journée, la totalité des gerbes ayant été traitées et les sacs de blé ventrus entassés sur des charrettes pour rejoindre les hangars de la coopérative agricole.

Tout le monde était épuisé et l’arrivée de la fraicheur du soir, la perspective d’une bonne nuit réparatrice rendait tout le monde joyeux.

Poupi et moi étions également fatigués d’avoir contemplé sous le soleil le travail harassant de tous, ramassant quelques brins égarés pour les intégrer aux gerbes encore en attente, en ayant ainsi le sentiment d’être très utiles à la communauté.

Nous en profitions aussi pour distraire une petite poignée de grains de blé qui, une fois longuement mâchouillés, se transformaient en une sorte de chewing-gum que nous mastiquions longuement et avec application.

Devant les bassins d’une grande fontaine coulant toute l’année et fournissant une eau fraiche et pure, un grand potager était soigneusement entretenu et arrosé quotidiennement la plupart du temps par André.

Je trouvais ces séances d’arrosage particulièrement amusantes.

Entre chaque rang de légumes, une rigole était creusée. En extrémité, côté fontaine, une rigole transversale était approvisionnée en eau par un tuyau branché sur la fontaine.

A l’aide d’un jeu de plaques de tôle retirées ou enfoncées dans la terre, le jeu consistait à inonder les rigoles jusqu’à saturation, permettant ainsi l’arrosage des légumes.

J’avais souvent le droit d’assurer la manœuvre, ce dont je n’étais pas peu fier, d’autant plus que le résultat, au fil des jours, permettait de produire, entre autres, des melons odorants et délicieux dont Poupi et moi faisions des orgies.

Ce n’était bien sûr pas sans conséquences sur nos intestins, mais bon !!!

Je détestais cordialement par contre les haricots verts qui poussaient en abondance et que, de surcroit, il fallait cueillir pendant des heures.

Outre la culture du blé et des arbres fruitiers, dont des cerisiers à la production délicieuse mais dont la saison de production était souvent dépassée quand nous arrivions, le mas élevait des animaux, poules et volailles diverses ainsi qu’une paire de cochons bruyants et malodorants, nourris avec les restes de nos repas additionnés d’eau et de bonnes rations de son.

Une bergerie comptait une bonne centaine de moutons et quelques chèvres qu’il fallait mener paître dans la garrigue des collines au sud des Bruns.

En général, c’était la tâche de Carmen, la femme d’André, et je l’accompagnais, le troupeau encadré par les chiens et précédé par les chèvres que Carmen appelait régulièrement par un vigoureux « tioune-ter-ter-ter » ce qui, en langage caprin devait vouloir dire « suivez-moi ».

L’Oncle parfois remplaçait Carmen et je ne manquais jamais de l’accompagner.

C’était un conteur magnifique, autodidacte mais merveilleusement cultivé, amoureux inconditionnel de sa Provence, de son histoire, de sa langue et de sa culture.

Nous rentrions souvent très tard, la nuit tombée, et j’ai admiré avec lui un ciel étoilé incomparable. J’ai découvert Vénus, l’étoile du berger, la Grande Ourse, Cassiopée, la Petite Ourse et une voie lactée que je n’ai jamais contemplée depuis avec la même soif de découverte.

Comme j’ai aimé cet homme et son départ définitif pour les étoiles en 1988 a été une des grandes peines de ma vie.

Commentaires